创造性转化,创造性发展——序冯玉雷《野马,尘埃》

创造性转化,创造性发展

——序冯玉雷《野马,尘埃》

郑炳林

从1998年算起,到今年,与冯玉雷相识已经整整二十年。他年龄小我十岁左右,但一直称他“老冯”。

这些年,很多人事都在变化,但老冯却像匹骆驼,不急不躁地走自己的路。此前就知道他潜心创作长篇小说,但我搞学术,并无太多关注文学。初识那年秋天,他出版第一部敦煌文化题材小说《敦煌百年祭》。看到赠书,我由衷高兴——敦煌学虽然是显学,但甘愿忍受寂寞、潜心做学问的人还不是很多。老冯以文学创作的方式走近敦煌学,我们多了一位同道,当然令人欣慰。他从这本小说开始,长期坐冷板凳,在敦煌学术与文学创作之间默默探索,陆续完成《敦煌·六千大地或者更远》《敦煌遗书》等小说和敦煌题材影视作品《失踪的女神》《飞天》,成果颇为丰富。据我了解,在他这个年龄段的作家中,如此自甘自愿下笨功夫,把敦煌学文献、学术成果消化,然后进行文学创作的作家并不多见。敦煌学博大精深,既是学术宝库,又是文学富矿,我觉得应该有更多作家进行文学艺术化转化,但事实情况是,大多数作家视而不见。从这个角度来考察,且不说老冯敦煌题材小说探索状况如何,单就这种眼光和魄力,足以称道。

老冯朴素真诚,兼有作家的浪漫和学者的严谨。他以作家的文学浪漫视角审视敦煌文化遗产,又像乾嘉学派的学者那样索隐求证,乐此不疲。每次创作大部头作品前,他都要做足功课,大量阅读各方面敦煌学专著或论文,时不时还约请李正宇、朗树德、张德芳等学者聚谈有关问题,也尽可能参加敦煌学方面的学术会,向参会的郑阿财、郝春文、柴剑虹、耿昇、荣新江等学者请教,真正做到了谦恭自牧,不耻下问。有些朋友私下闲聊时谈到老冯,多少有些惋惜,说他如此刻苦,悟性又好,如果读学位,不管学问做多大,至少在世俗层面上来说不会“得不偿失”。例如,《敦煌·六千大地或者更远》用了八年时间,《敦煌遗书》三年,《野马,尘埃》又是七年,仅这三部长篇小说就耗去十八年时间!

此等专注和淡定,令人感喟。老冯“忙人之所闲,闲人之所忙”,如痴如醉钻研学术,写小说,似乎只在“过瘾”。老冯涉猎范围较广,从敦煌学到人类学,从美术学到考古学,猛下功夫,付诸于文学创作。他有不少创见,若写成学术文章,质量应该不错。他不但擅长文学作品,也能写研究文章,有些学术文章在《中国比较文学》《兰州大学学报》《甘肃社会科学》等重要刊物发表。可他偏编像一位古朴的史前铜匠,辛勤找矿,辛勤采矿,辛勤冶炼,辛勤提纯,然后铸造成有分量的精美青铜器。于是,他的小说中“干货”增多,但也使得不少应该面世而未能面世的有价值的学术文章永远“稀释”进人物性格和故事情节中了。这些年,老冯孜孜以求,把兴趣变成工作,把工作变成事业,把个人发展融入民族和国家长远发展中,成就斐然。这个时代,要抛开诸多世俗诱惑、义无返顾追求自己理想,没有武人之果敢气魄,很难做到。是什么让老冯咬定青山不放松,坚定不移地去做一位孤独的探索者?我认为,是他无欲则刚的宁静和悲天悯人的天然情怀。敦煌文化乃至丝绸之路文化,能够经受纷繁的大浪淘沙沉淀下来,就是因拥有这种直指人类共性的崇高情怀吧!当今世界,更需要优秀文化文学成果春风化雨,慰藉沟通人们的心灵。老冯的敦煌题材小说完全不同于井上靖,已渐入佳境,具有独创性,开拓性。尽管一时半会不能被大多数人理解接受,但从长远来说,我们坚信其价值会越来越多地显现。含着眼泪耕耘的,必欢呼丰收。

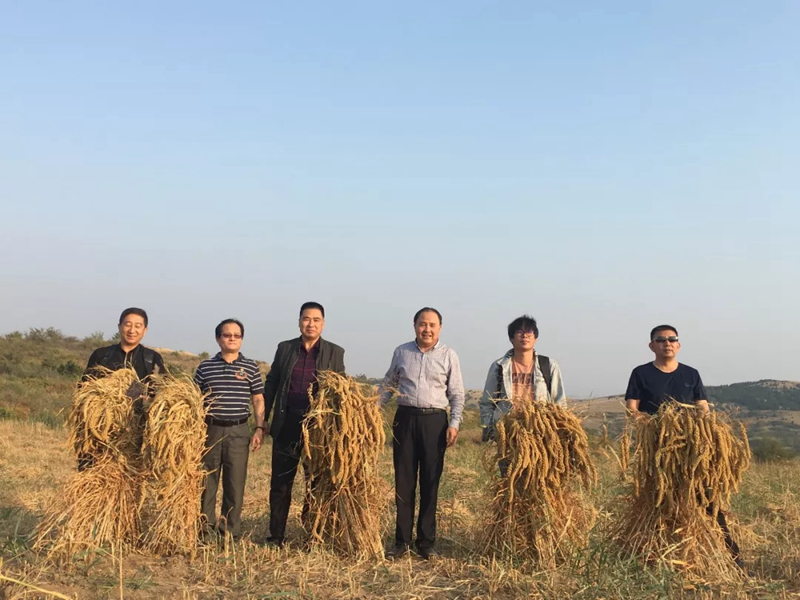

2008年就知道老冯开始为创作《野马,尘埃》做准备了,谁都没料到,《野马,尘埃》即将“杀青”时,2012年5月,西北师范大学把他从普通编辑岗位直接调至《丝绸之路》杂志社任社长、总编辑。老冯暂停小说创作,很快就适应“领导角色”,率领一帮人经营杂志,干得风生水起,策划实施很多有价值的文化考察活动,例如他们连续进行的十四次玉帛之路文化系列考察活动,影响颇大。老冯干什么事情都全神贯注,但又灵活机动。“武人不苟战,是为武中之文;文人不迂腐,是为文中之武。”正是因为这种真诚自然的禀赋,又肯吃苦,能吃苦,敢吃苦,做文做事做人,都如同行云流水,让人赏心悦目。老冯与人交往,也没有符号化、社会化的东西,让人舒服、踏实。因为没有机心,他同很多学者都建立了深厚友谊。例如与翻译大家耿昇先生,他们交往到了“忘形到尔汝”境界。究其因,除性情相投外,老冯创作《野马,尘埃》主要依据文献资料乃是耿先生翻译的法国汉学家戴密微著作的《吐蕃僧诤记》。他们的交情已超越学术本身,超越世俗层面的一切。2018年4月10日10时,耿先生在北京猝然仙逝,老冯痛彻心肺,在微信中写道:“晴天霹雳,太突然,惊讶至极!房间没开灯,黑暗越来越浓,我浑身无力,在床上静静躺了很久,回忆以前交往的种种…… ”4月11日又写诗怀念:“耿昇先生是一座高峰,我总是虔敬仰望。现在,只能凝望他,越来越远的背影了,悲苦难言。天山脚下,秦岭山中,雅安道上,多少往事依然鲜活…… ?”4月12日早晨,又写了长诗《天鹅之歌——纪念耿昇先生》,长歌当哭,寄托哀思。我与耿先生是学术上的同道、挚友,非常理解重情重义的老冯。他不但对朋友至真至诚,对笔下人物,对每一粒文字都关怀备至,充满温情。他的敦煌系列小说、散文、诗歌,甚至那些随手写下的微信短文都像玉石一样纯净、澄澈。

从文学角度来看,老冯的小说有许多可深挖之处。《野马,尘埃》煌煌百万言,历史跨度大,内涵丰富,表现手法多样,值得读者仔细品味,这里不再赘述;从旁观者或者朋友角度观察,我觉得最可道者是他悲天悯人的文化情怀,这与敦煌文化精神暗合。老冯并非刻意追求,乃是天性,自然而然在小说中生成,天然去雕饰,也体现在生活的方方面面。我始终认为,人干事业离不开生活,事业状态与生活状态应该是统一的。演员只有在舞台上才能尽情发挥,也只有那时才是演员,离开舞台就回到常人状态。但学者、作家则有所不同,著述时段的状态忘我投入,离开书房后面对生活中的一切,也还是带着悲悯情怀去关照、体悟。这很重要。

老冯做事专注认真,我们觉得他能把《丝绸之路》办好,不过肯定影响小说创作。谁料,他还是利用业余时间修改完善了《野马,尘埃》;其后,2014—2018年,又在十几次玉帛之路文化考察的基础上创作了另外一部长篇小说《禹王书》。从交流中能感觉到,他已经把敦煌三危山旱峡史前玉矿遗址的最新考察成果用于创作中,这标志着老冯的小说创作进入到更为宏大的文化领域,这也表明他的创作状态还是十分饱满的。我想,老冯的很多朋友都会与我一样,长长出一口气。长期关注他创作、在省直某部门担任领导的胡秉俊先生曾说:“从短期来看,创作可能受些影响,但从长远来看,可能视野更为宏阔!”

老冯的创作证实了他的判断。

前不久,看到老冯一段微文:“往往,有些不搞文学理论的非专业人士能说出惊人之语。例如,多年前一个晚上,在诗人才旺瑙乳家,偶遇这样一位朋友。当时,瑙乳喝多酒了,呼呼睡去。我和那位朋友打算礼貌性聊几句就告辞,孰料,几招过去,很投缘,海阔天地,聊文本,聊人事,聊女性,几乎无话不谈了。后来,我问他对当红作家某甲与某乙的看法。他说:某甲的作品有些粗糙,但浑朴大气,有高山大川之美;某乙的作品精巧细致,如同微雕,不能说不美,但到底小气了……我暗暗称奇,他看得准,说得也到位!……近些年,由于种种原因,我很少看当代作家作品。九月八号,与阎庆生、刘明琪、张宗涛诸师看望老作家侯雁北,得赠《静夜的钟声》《华山卵石》《月夜》等作品集,遂进入他世外桃源般的文学世界,连续几天沉醉其中。尤其是《月夜》首篇《外婆的叹息》感人至深!虽然约万字,但大气磅礴,又不失精巧细致,真乃大师手笔也!”

老冯评侯先生的文字,用在他自己的作品上,也很恰当。

对小说,我是外行。我们平平淡淡交往二十年了,是深厚交情让我有信心和动力愿意写下这些感想。今年,我不再染发,老冯和李树辉等朋友不习惯我的满头银丝,都力劝继续染黑。我清楚,他们不愿赫然看到时光流逝,不愿听到时间之轮轧过大地的刺耳声音。我理解他们经过岁月洗练的情谊。佛教有首偈颂说:“有情来下种,因地果还生。无情即无种,无性亦无生。”仔细想想,举凡做学术,做实业,搞文学,何尝不都是如此呢?我的很多朋友对人事,对学问,对工作,因为投入真挚感情而变得纯粹、清澈,他们的作品不会因为时光流逝而褪色。敦煌学界、文学界有了冯玉雷的小说创作,便多了一份鲜活生动。随着人们对“一带一路”经济文化的认识加深,文学界应该会有越来越多的有识之士关注文物、文献及历史文化遗存中蕴含的文学元素,会有越来越多的作家不慕浮华,心甘情愿走上比较清苦的学者型创作路子。

失之东隅,收之桑榆。不问收获的人,往往会收获到意外的成果。桃李不言,下自成蹊,老冯已经在西北大地上营造了内涵丰厚、风格独特的“文学绿洲”。他肯定还要继续创新,要把文物文献中蕴含的活性元素进行当代文学转化。大家都无法预料他的下一部作品是什么模样,但坚信他的创作之路会越走越坚实,越走越辉煌!

2019年9月12日初稿

2019年10月23日定稿

郑炳林,兰州大学敦煌学研究所所长、长江学者、教授、博导,主要研究敦煌学。

本文转自《大西北文学与文化》集刊(2020年12月,中国社会科学出版社)

相关新闻

- 2020-12-29《野马,尘埃》:让敦煌文化驰骋、飞翔

- 2020-01-17甘肃省作家冯玉雷荣登《大家》封面人物

- 2019-04-16第15次玉帛之路考察活动|冯玉雷:君子比德于玉