【巡礼马衔山】寻玉马衔山,写意大碧河(上)

寻玉马衔山,写意大碧河(上)

冯玉雷

启动“巡礼马衔山”系列活动之前,我们就计划约请书画艺术家通过笔墨色彩表现马衔山的厚重气韵和丰富细节。

2024年5月14日,我们约请王安民、张巨鸿两位山水画家前往马衔山写生;同时,丁虎生、文晖、雒鹏、王维国、甘霖、瞿学忠等继续开展文化调查及相关工作。

我们大致分工情况是,丁虎生、文晖、彭维国等继续调查石油地质学家孙健初先生等于1950年编著《甘宁青新四省矿产资源》中提及的祁家坡地望问题。该书记载“马啣山阳祁家坡,每当山洪暴发时,由水冲出大块玉石颇多。玉为黄绿色,质地细腻,常玉极细的白色石英岩石结合一起。”

雒鹏多年来关注“马衔山”得名问题,连续几次调查榆中、临洮、阿干镇等地对这一名称的不同叫法。

我主要调查玉石山古矿遗存石器和老玉料在当地的流散情况。

文化考察成果陆续发布,这篇文章主要记录安民和巨鸿的采风、写生情况。

安民毕业于西北师范大学中文系,初写诗歌,业余从事山水画创作。我和一些朋友曾以为他画山水也就是三个月的热情,没想到,他竟然如痴如醉,马不停蹄地访诣名山,通宵达旦地画画,咬定青山不放松,衣带渐宽终不悔。或许,正因为这种坚韧不拔的“狠劲”,安民画业精进。

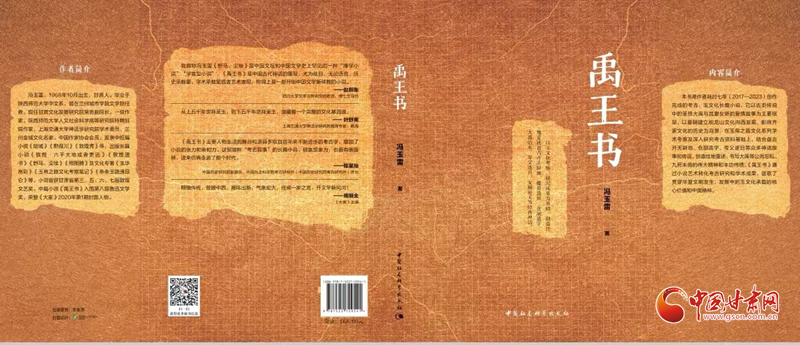

马衔山虽然在玉学界名气很大,但被众多平淡无奇的黄土丘陵围拥,盘山道路环绕,忽高忽低,安民哪里吃了这种苦!而且山里没有原始森林,没有奇岫俊峰,没有古典的亭子和建筑,让他感觉索然寡味了怎么办?古人有言“伴君如伴虎”,对安民,我也有这种感觉。好在从进入大碧河谷开始,安民主动问齐家文化。我要言不烦,简单介绍考古学家的研究成果。巨鸿忽然插话说,西方人崇尚的表现主义,实际上我们的先辈已经实践过了。雒鹏不失时机地说:冯玉雷的《野马,尘埃》《禹王书》等小说不就是有这方面的探索吗?我急忙岔开话题,说彩陶、玉器。

2006年开始,我与叶舒宪等先生共同考察、研究玉文化。我努力把史前文化引入小说创作,如痴如醉地研究玉器。仔细考量那些考古出土的精彩玉器,能看出史前艺术家雕刻技艺的精湛和谦谦君子式的严谨。我们现在看到的古代玉器都是成品,偶然也能在玉作坊出土一些半成品,艺术理念蕴含其中。玉器发展有万年历史,时空跨度如此之大,我们的解读是否最大限度地接近了真实?先民选择自然界中最好的物质作为载体,表现神圣理念,一丝不苟,精益求精。辨玉难,取玉难,治玉更是难上加难,难就难在如何精准传递创作理念。中华先民,从西辽河流域到海岱地区、环太湖地区、长江流域、黄河流域的中原,以及大西北,玉工们如何切磋技艺?不同时代的玉工们又是如何融合发展?一言以蔽之,就是非常智慧地协调好道与器的关系!欧美地区曾经风靡的所有艺术流派和创作方法,中国史前艺术家创作玉器时全都实践过。治玉工艺主要来源于石器制作,进入玉文化时代,工艺不再是技术本身,而要指向形而上的精神世界,以及具有图腾意义的意象或符号系统。玉器文化在发展中与其他形态的文化互相砥砺,融合发展,他们建立了独具东方特色的艺术范式:“不拘一格,守正创新。”

这个观点曾我与王见兄交流过,巨鸿“同声相应”则是首次。巨鸿多年来潜心于艺术实践和理论研究,还坚持写“稗类”笔记,不拘古今、行业,大雅大俗,真切生动。巨鸿善画善思善写善说,雒鹏经常跑田野,接地气的学问多的了得!

于是话题大开,有“笔底波澜惊古今,胸中浩气荡乾坤”之势。与以往不同的是,以前“巡礼马衔山”途中谈玉,这次则多谈方言文化,谈大写意和小写意,等等。

- 2024-05-16原创话剧《八步沙》在邕江之滨上演 展示甘肃治沙英雄事迹

- 2024-05-16甘肃省陇剧院原创陇剧《大河东流》精彩亮点抢先看

- 2024-05-14郑炳林:简牍热为“冷门绝学”开新天

- 2024-05-06【巡礼马衔山】邓淑苹:“天圆地方”与“璧琮组配”

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号