编者按:“鉴证中国”是中华人民共和国年鉴社依托新华社全媒体传播矩阵倾力打造的文化IP。这里既有历史的长镜头,亦有新时代的奋进曲。我们与远古对话,倾听中华文明的历史回响;我们与匠人切磋,致敬传统文化的世代护佑;我们与自然相拥,绘就大美山河的绚丽底色;我们与时代畅谈,传播中华文脉的代代相守。时光流转,岁月变迁,不变的是美好中国,我们共同见证。今天,我们走近举世闻名的敦煌莫高窟,共同见证千年文化的积淀与魅力。

莫高窟

既是中国古代文明的一个璀璨的艺术宝库

亦是古代丝绸之路上不同文明之间对话和交流的重要见证

1900年6月22日

举世闻名的中国甘肃敦煌莫高窟藏经洞被发现

在124年后的今天

我们回望历史照片

感受“千佛洞”的魅力与变化

1900年6月22日,敦煌莫高窟下寺道士王圆禄在清理积沙时,无意中发现了敦煌莫高窟藏经洞,并挖出了公元4世纪至11世纪的佛教经卷、社会文书、刺绣、绢画、法器等文物5万余件。这一发现为研究中国及中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术、科技提供了数量极其巨大、内容极为丰富的珍贵资料。后经英、法、日、美、俄等国探险家的盗窃掠夺,藏经洞绝大部分文物不幸流散到世界各地,仅剩下少部分留存于国内,造成中国文化史上的空前浩劫。

图为莫高窟外景(资料照片)。新华社发

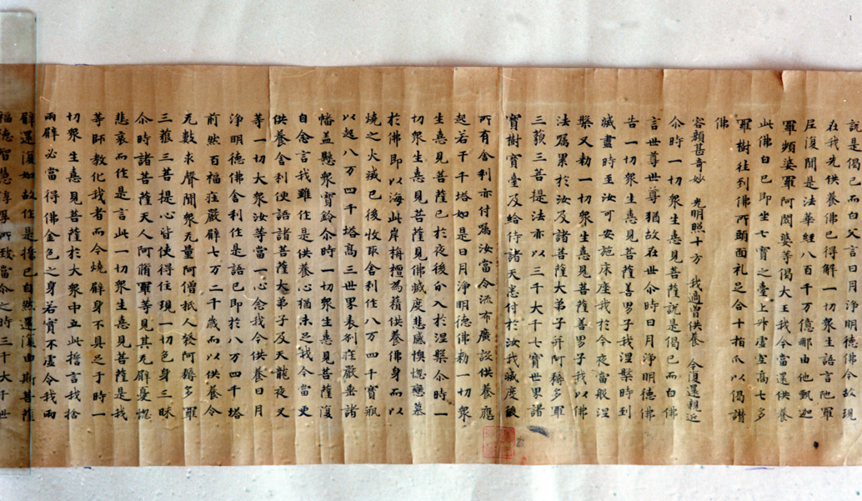

图为敦煌莫高窟藏经洞内发现的唐代写经《妙法莲花经 卷六》局部。新华社发

敦煌莫高窟在甘肃省敦煌县东南20公里的三危山和鸣沙山之间的峭壁上。这个伟大的民族艺术宝库从晋代(公元366年)就开始兴建,经过北魏、西魏、隋、唐一直到宋、元,中国各时代的优秀艺术匠师们继续地在那里开凿了1000余个洞窟,制作了宏伟瑰丽的壁画和无数精美的彩塑。今天还保存完好的洞窟共有480个,包括从四世纪到十四世纪的1000年间中国古典艺术演变和发展的各个阶段的情况,反映出当时艺术匠师们如何通过佛教故事,巧妙地运用传统技巧创造了富有民族风格和现实主义精神的艺术杰作。

图为甘肃敦煌第428窟的南壁、窟顶部分和中心柱东向龛。龛内外塑佛说法相一铺。此窟开凿于北周,是莫高窟现存早期最大的洞窟。新华社记者佟德印摄(1985年9月4日发)

举世闻名的文化宝库和艺术明珠——敦煌莫高窟吸引了亚、欧、美三大洲的旅游者。新华社记者李生才摄(1986年5月18日发)

1989年年初,中国敦煌莫高窟465号窟内的五处元代壁画被盗。破案后,敦煌研究院立即组织有关专家将这些支离破碎的壁画拼接粘合,以高超的技艺复原,然后按照图片档案资料进行描绘,使它们基本上恢复了被盗之前的本来面貌。

莫高窟465洞窟是从未开放过的重要洞窟之一。其内主要珍藏有关佛教密宗的壁画。它们属元代(公元1206—1368年)壁画之精华,具有很高的艺术价值。图为修复后的被盗壁画之二明王像(下)。新华社记者李生才摄(1989年10月7日发)

在中国科学院兰州分院沙漠研究所的计算机房,操作人员轻轻一按,电脑屏幕上显示出莫高窟四十五窟主室佛龛的画面,只见壁画色彩绚丽夺目,佛像栩栩如生,连脸上淡淡的眉毛与胡须亦清晰可见。由敦煌研究院等单位联合进行的“敦煌壁画计算机存贮与管理信息系统研究”利用计算机有效保存和真实再现敦煌壁画,使这一艺术瑰宝永驻人间成为现实。图为莫高窟220窟整体揭取的第二层壁画经搬迁后重新固定。新华社记者彭张青摄(1996年11月24日发)

图为莫高窟的367个洞窟安装了铝合金窟门,并在94个开放的洞窟安装了玻璃屏风,即保护了壁画的彩塑,又不影响参观者视线。新华社记者彭张青摄(1996年11月24日发)

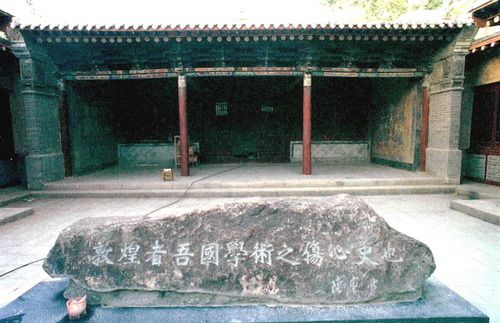

2000年是敦煌莫高窟藏经洞发现100周年。敦煌研究院当时正在藏经洞发现者——王圆箓故居建设藏经洞文物陈列馆。图为在修缮一新的王道士故居院落中央,横卧着一条青石,上面刻着陈列馆的陈列主题:敦煌者,吾国学术之伤心史也。新华社记者梁强摄(传真照片)(2000年7月13日发)

由于邻近鸣沙山、三危山等沙源地,敦煌莫高窟窟区每年积沙达3000立方米。长期以来,担负着莫高窟防风治沙艰巨任务的敦煌研究院会同有关部门多头并进,建立起多层次多功能的综合防治体系,有效地保障了莫高窟的安全。图为敦煌研究院加紧修复曾遭风沙严重破坏的莫高窟第98窟。新华社记者韩传号摄(传真照片)(2001年5月15日发)

从1944年敦煌研究院建院至2004年的60年间,敦煌保护事业先后经历了文物守护、抢救加固和科学保护三个时期。科学工作者卓有成效的工作,使历经千余年的莫高窟、榆林窟等世界艺术瑰宝更加灿烂夺目。

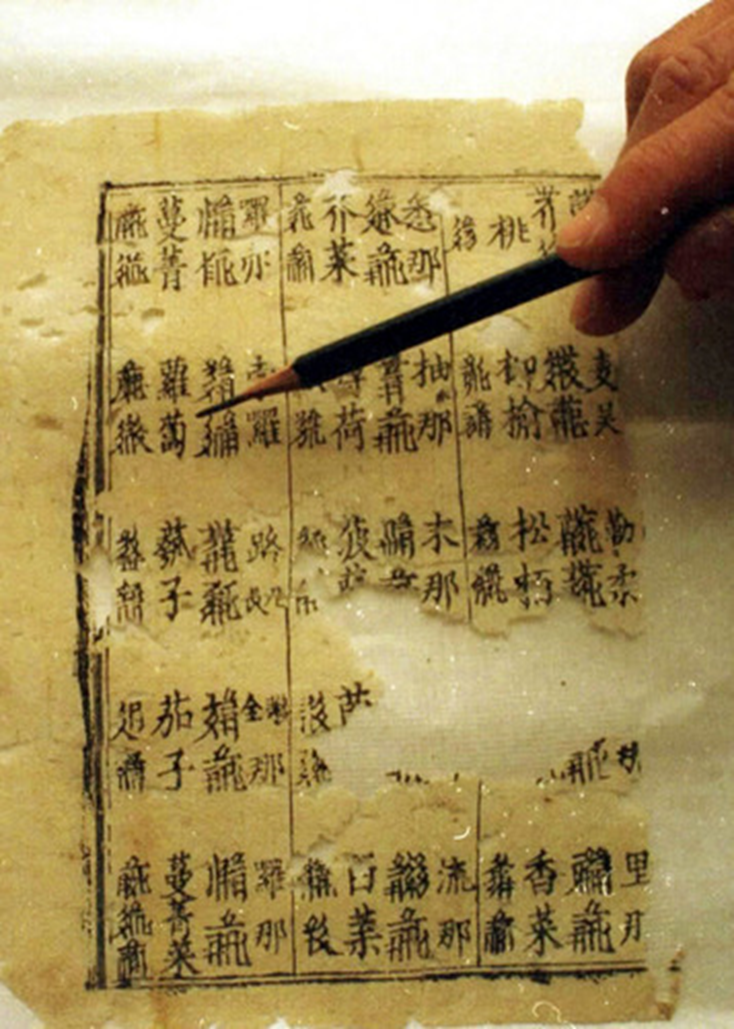

图为敦煌莫高窟北区考古出土发现的《番汉合时掌中诛》西夏文、汉文双语词典。铅笔所指为当时汉字(左二)和西夏文(左一)“萝卜”的写法。完整的敦煌莫高窟应该由南区和北区构成,但长期以来,由于缺乏足够的考古信息,北区成了被人遗忘的角落。经过数年发掘,敦煌研究院考古专家探明北区共有248个洞窟,连同南区的487个洞窟,使莫高窟现存洞窟总数增至735个,基本恢复了唐代碑刻中莫高窟“窟室一千余龛”的原始面貌。同时在北区还出土了古代文献、陶器、瓷器、钱币等一批珍贵文物。北区考古既是敦煌再发现,又是人们对莫高窟认识水平的进一步提高。新华社记者梁强摄(2004年10月25日发)

从20世纪70年代末开始,大量先进科技不断被引入敦煌石窟保护。新技术、新材料、新手段的不断运用,丰富了敦煌遗产的保护技术和保护手段,有效改变了石窟内部及其环境的保护状况,使敦煌遗产的保护工作从原来的抢救性保护,过渡到了科学保护阶段。图为透过敦煌莫高窟前的牌楼一角望去,敦煌莫高窟标志性建筑九层楼依旧雄伟壮观。新华社记者梁强摄(2004年10月25日发)

为了让游客了解世界文化遗产敦煌莫高窟的壁画保存现状、保护原则、保护方式,提高公众对莫高窟文物的保护意识,2008年6月以来,敦煌莫高窟壁画保护修复现场每周定期向游客开放。图为2008年9月22日,在莫高窟98窟内,敦煌研究院保护人员(左)正在向一名游客讲解如何修复壁画。新华社记者王艳明摄

记者从敦煌研究院了解到,到2014年,经过70年持续风沙治理,风沙对敦煌莫高窟的危害显著降低,进入窟区年积沙量减少85%以上。据敦煌研究院保护所副所长汪万福介绍,在几代治沙人的努力下,莫高窟顶已形成由防沙障阻沙、沙生植物林带挡沙、麦草方格沙障固沙和砾石压沙组成的风沙防治综合体系,极大减缓了风沙对敦煌壁画和塑像等文物的危害,改善了窟区生态环境。图为2014年8月29日,两名工作人员检查用于固沙的麦草方格。新华社记者陈斌摄

图为2015年7月16日凌晨,甘肃敦煌莫高窟景区上空星河璀璨。新华社发(孙志军摄)

2016年9月15日,首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会系列活动之一的敦煌莫高窟1650周年纪念音乐会在莫高窟举行。著名指挥家陈燮阳、特邀音乐家赵聪等艺术家奉上了具有丝绸之路沿线诸国特色的经典曲目,2000余名观众在莫高窟九层楼广场前追忆丝绸之路的璀璨历史,聆听穿越古今的艺术交响。

图为在莫高窟九层楼广场拍摄的音乐会现场(2016年9月15日摄)。新华社记者范培珅摄

2016年10月11日,百名摄影师分组分批走进甘肃敦煌莫高窟洞窟内部进行摄影创作,领略莫高窟神韵。图为当日,摄影师在敦煌莫高窟第148窟拍摄卧佛。新华社记者范培珅摄

图为在敦煌莫高窟第376窟,工作人员开展数字化采集工作(2017年4月17日摄)。新华社记者范培珅摄

2020年,藏经洞发现120年,中国已掌握敦煌学国际话语权。

图为莫高窟藏经洞(资料照片)。新华社发

2022年3月24日至25日,甘肃省敦煌市迎来一场春雪。雪后的世界文化遗产敦煌莫高窟银装素裹,景色如画。图为3月25日拍摄的雪后的敦煌莫高窟景区九层楼。新华社记者李俞辉摄

在莫高窟,有一群年轻工作者,他们正值芳华,或受前辈感召,或为实现艺术理想,离开热闹的大城市,来到安静的莫高窟。“站在前辈的肩膀上”是他们共同的感受,“传好接力棒”是他们共同的愿望,“择一事,终一生”是他们共同的信念。 他们和一代代莫高窟人一样,来到这里,留在这里,牵挂这里。

“90后”的刘小同是敦煌研究院美术研究所的一名美术工作者,主要从事敦煌壁画的临摹、研究和创新工作。图为2022年4月18日,刘小同在研究所画室内校对白描稿。新华社记者陈斌摄

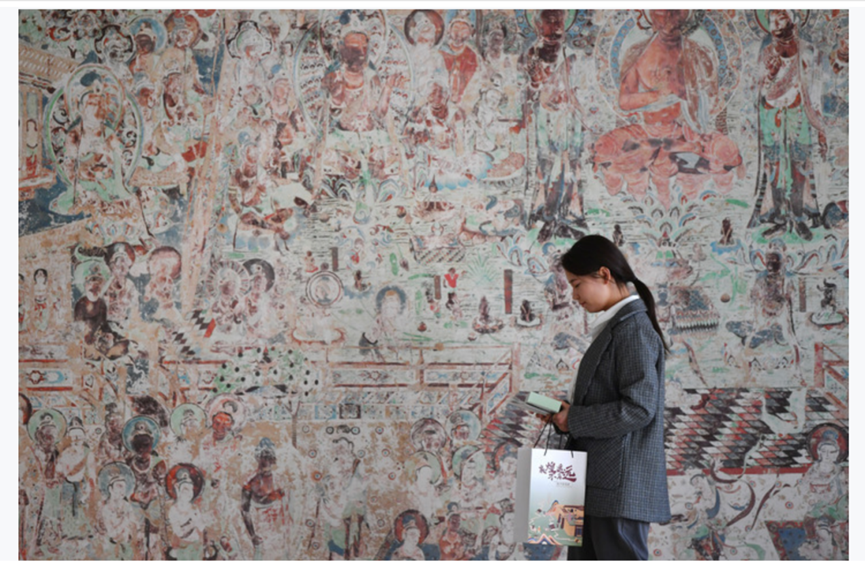

图为敦煌研究院文物数字化保护团队创意营销人员廖雪婷从一幅高保真复制壁画前走过(2023年4月25日摄)。新华社记者陈斌摄

近年来,敦煌研究院持续加大文物保护基础研究和应用研究,不断加强文物科技保护力度。通过组建甘肃省敦煌文物保护研究中心,建成国内首座文物保护领域多场耦合实验室,为土遗址保护提供数据支撑;初步建成预防性保护监测预警及风沙环境治理体系。此外,还通过文物的修复、数字化项目的实施,不断提升科研平台建设,为深化文物保护和文化遗产事业发展奠定了良好基础。 目前,敦煌研究院已发展成为我国管理世界文化遗产数量最多、跨区域范围最广的文博管理机构,也是国内外最大的敦煌学研究实体。

图为在敦煌莫高窟正在保护修缮的第55窟内,一位文保工作者对壁画进行修复(2023年8月3日摄)。新华社记者李贺摄

2024年,敦煌市依托当地丰富的人文遗迹和自然景观,大力发展文化研学,建成莫高学堂、鸣沙书院等16个研学基地,推出壁画临摹、汉简学堂等独具敦煌特色的研学产品,让游客和学生在参观的同时进一步体验敦煌文化的魅力。 据了解,敦煌市已推出冬春旅游优惠政策,对大中小学生免市属景区门票,莫高窟对研学团队开放洞窟由8个增至13个,并配备资深讲解员讲解。

随着寒假的到来,甘肃省敦煌市迎来文化研学热。图为2024年1月18日,研学团队学员在甘肃省敦煌市博物馆参观文物展。新华社发(张晓亮摄)

莫高窟

是艺术的殿堂

也是历史的见证

这里的每一个图案、每一抹色彩

都蕴含着深深的文化内涵

展现着中华民族深厚的文化底蕴……

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号