藏经洞的封闭与敦煌学之兴起

原标题:藏经洞的封闭与敦煌学之兴起

莫高窟第285窟的洞窟形制。

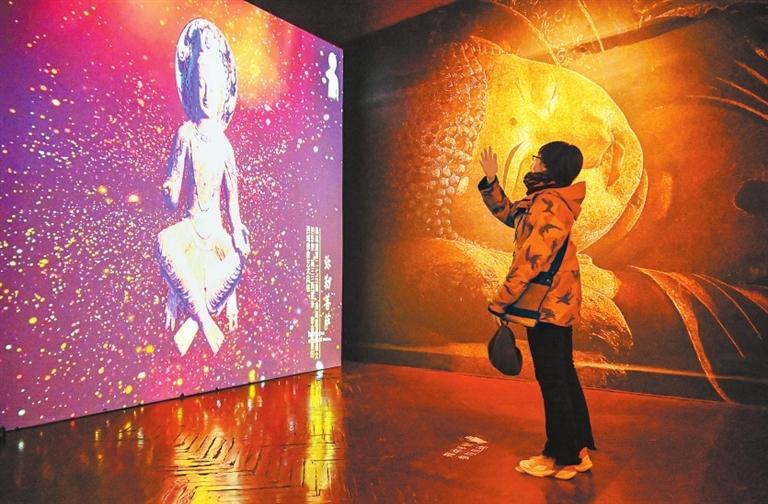

观众通过数字技术与敦煌文物互动。孙凡越

莫高窟第85窟 壁画

莫高窟第112窟 报恩经变之乐舞图

莫高窟第61窟 五台山图之官人骑马登山

郑炳林 马振颖

藏经洞是什么时候封闭的,又是什么原因导致其封闭的?这两个问题自藏经洞发现以来,一直困扰着学术界,大家众说纷纭,目前还没有得出一个最准确的结论。在此,我们结合相关资料及研究,介绍一些主要的观点。

藏经洞的封闭时间

关于藏经洞的封闭时间,斯坦因据所见的写经及绢画题记年代最晚者为10世纪末,推测藏经洞的封闭时间大约在十一世纪初叶。伯希和根据藏经洞中没有西夏文题记及西夏文文献,推测藏经洞的封闭时间是在1035年西夏进攻敦煌的前夕,罗振玉、姜亮夫等同意此说。日本学者藤枝晃,则根据藏经洞中多是写本文献,印本文献数量极少,认为当时正值印本佛经取代卷轴装佛经,那么时间约在1002年之后不久,施萍婷、张涌泉、何昌林等亦持此说。荣新江根据藏经洞中最晚的一件有纪年的文书为宋咸平五年(1002年),结合当时西北的社会历史环境,认为藏经洞的封闭应该与于阗灭黑韩王朝有关,时间为1006年。沙武田根据第16窟现存表层壁画所表现出的“末法思想”以及曹氏归义军时期与辽朝的交往情况,得出藏经洞封闭的时间约在1014—1020年或稍后。殷晴认为,据《宋史·于阗传》记载,北宋绍圣年间(1094—1098年)于阗曾向宋朝请求出兵攻打西夏,宋朝表示同意,这一消息当时很可能引发了敦煌佛教徒的恐慌,导致他们封闭了藏经洞,谭真赞也同意这个观点。关百益认为,是因为蒙古军对敦煌的进攻,致使藏经洞封闭,时间在1228年之前。张维的观点为藏经洞是在元明易代之际(1348—1368年)封闭的。

综上,学者们对藏经洞封闭时间的推测,大致可分为四个时间段,即曹氏归义军晚期、西夏占领敦煌之后、蒙古军进攻敦煌之前、元明易代之际。

哪种说法更接近历史真实情况呢?曹氏归义军执政时,其内部没有发生家族之间为争权血拼、暴力接替政权的情况,藏经洞在这段时间封闭的可能性比较小。而大概到了1036年,敦煌归义军才被西夏所灭。根据藏经洞出土文物及学者们考证的严谨程度来看,藏经洞封闭于曹氏归义军晚期,应该是最接近实际情况的。

藏经洞封闭的原因

敦煌藏经洞到底是什么原因封闭的?这些文书是怎样藏进去的?关于这个问题,也是仁者见仁、智者见智,学术界主要的观点包括避难说、废弃说、佛教供养法物说、末法思想说、道真修复佛经说等,我们这里择主要观点说明一下。

避难说。通俗讲就是因为躲避战争而封闭。最早提出这一观点的是伯希和,他在《敦煌石室访书记》中提到,因为洞中的写经及绢画、佛像等堆置得很杂乱,且写经题记中最晚的为宋初的年号,并没有发现用西夏文书写的文献,因此推测藏经洞很可能是1035年西夏李元昊在攻打敦煌时,当地人为躲避战乱而急促封闭的。他的观点也引发其他学者的讨论,有学者认同避难说,但认为所躲避的是蒙古军攻打敦煌的战事;还有学者认为是躲避喀喇汗王朝对西夏沙州的战事而封闭,而西夏收复沙州后,又在藏经洞封闭的壁面上重新绘制了新的壁画。

废弃说。根据斯坦因《西域考古图记》记载,他认为藏经洞中的文物大多是当时佛经中的废弃部分以及一些其他的宗教废弃物。他在翻检装有经卷的包裹时,发现包裹中除了写经以外,还有一定数量的汉藏文碎纸片、木轴、绢画残片及幡画的木质网架等,从而得出这些文物都是从当时敦煌各寺院中搜集来的废弃物,藏经洞实际上是放置这些废弃物的仓库。古代有“惜纸”的心理,凡是写上字的东西都不能随便扔,藏经是把当时废弃了的经卷,有条不紊地藏起来,也 因此敦煌藏经上会有鸟粪。日本学者藤枝晃也赞同废弃说,但他认为是11世纪初期,由于印刷术的流行,莫高窟的寺院用印本佛经取代卷轴佛经时,将废弃的卷轴佛经等存放于此。

佛教供养法物说。此说由苏州戒幢佛学研究所的僧人文正义提出, 他在否定避难说和废弃说的同时,提出藏经洞里存放的实际上就是佛教供养的法物,这是在举行大型宗教仪式时的一种宗教行为,即对这些法物进行集中的供养。这一观点是基于他对藏经洞性质的看法而提出的,他认为藏经洞经卷可以类比于佛塔的装藏,可作为镇塔之物,那么藏经洞的经卷也就相当于一种供养物,甚至可看作舍利之用。这一说法立意独特,可算作一家之言。

末法思想说。沙武田分析了藏经洞外层所绘的壁画,认为第16窟主室壁画的千佛变主题,反映的就是末法思想,鉴于辽代末法思想的流行以及同时期敦煌曹氏归义军与辽的密切交往,很可能是辽代的末法思想传到了敦煌,并与敦煌原有的末法思想结合,从而导致了藏经洞的封闭。

道真修复佛经说。这一观点是张涌泉等人在多年从事敦煌残卷缀合的过程中,得出的比较新的研究成果。他们认为敦煌文献的主体是残卷,重点分析了残卷汇聚的目的及其与三界寺藏经的关系,并找到了诸多藏经洞“修补头尾”的实证,最终得出结论:藏经洞乃是道真等人汇聚修复佛经材料的场所,即“故经处”。

三界寺是唐代时期敦煌地区著名的寺庙,但关于三界寺几乎没有图像资料,连遗址至今都没被发掘出来。公元900年前后,在“西汉金山国”与回鹘打仗时,三界寺被回鹘烧毁,其藏经损失惨重。而后有个虔诚的和尚张道真,用自己一辈子的时间,试图复原三界寺的藏经。怎么复原呢?他把各个寺院不要的残损经文拿来,然后进行拼接。佛经是每行17个字,从哪个字开头,又在哪个字结束,都是固定的,拼接起来比较方便。张道真就到敦煌各个寺院、各个人手里收集这些残损经书,并作下记录,整理了他自己的藏经目录。藏经洞存放的文物,除了道真等修补后的经本之外,还有作为配部和修复材料的物品。而藏经洞封闭的时间应该在道真去世后不久。

以上这几种说法都有理由,但也都有站不住脚的地方。比如西夏灭亡的说法,事实上西夏是信仰佛教的,黑城出土的经书和艺术品都非常完整,说明西夏没理由对敦煌地区的佛教进行摧残。但兵灾确实会对寺院产生影响,只不过能否对敦煌地区的佛教产生那么大影响,又是两回事了。

至于废弃说,其主要理由是有鸟粪,还说敦煌的经藏恢复不出一部几千卷的《大藏经》。不能恢复是有原因的,敦煌本身的藏经在收藏时就不是完整的。敦煌各寺院的藏经,没有一个是完整的,所以才有道真和尚用一辈子拼接恢复三界寺藏经的故事。而且敦煌的藏经多数都是供养经,供养经就是觉得哪个经好,哪个经的威力大,就供养它,供养人掏钱就行,寺院负责抄写。一卷经的价格也很明确,一石麦子写一卷经,大概是半年的口粮。在敦煌藏经里,这些抄经师也会投机取巧,经常在中间人们不易察觉的地方,省略掉一些内容。而多数的经都是写好的,尤其是供养经,只要有人掏钱供养,直接将其名字写上去就可以,它是现成的。实际上,这也是一种贸易。

对于敦煌藏经洞封闭的原因,我们更倾向于是战争造成的,特别是黑汗往东发展造成的。关于藏经洞到底怎样封存的,还得学术界再研究才能得出最后的结论。随着不同学科、不同专业的学者加入敦煌学研究的队伍,将来对藏经洞封闭原因的讨论,或许还会出现新的看法,也值得大家思考与期待。

敦煌学的发展繁荣

封闭了九百多年后的藏经洞,在1900年再次见到天日之时,带给了世界巨大的震撼。尤其是其中大量珍贵文书的发现,引发国内外学术界的巨大震动,海内外的学者都对此异常关注,从而渐渐形成了一门全新的研究——敦煌学。敦煌学是一门以地域命名的学问,原本主要是研究藏经洞出土的写本文献,之后逐渐扩大到整个敦煌地区的石窟、壁画、汉简乃至周边地域出土的文献和文物。前边提到过,藏经洞文书除了宗教经卷外,还有大量反映了中国中古时期社会、政治、经济、文化等内容的文书,这些资料未经过后人转写,是新鲜的第一手资料,这对于研究历史文化的学者来说,是宝贵的新材料,由此揭开了敦煌学研究的序幕。

藏经洞被重新发现后的两年,民国时期著名的收藏家们便开始收集藏经洞文献,比如金石学家叶昌炽先生;而当年伯希和盗取出来的敦煌遗书,也被他运到北京,并展示给了罗振玉、王国维等人,罗振玉先生还拿到了一部分敦煌文献的照片,并据此编撰了《敦煌石室遗书》《鸣沙山石室秘录》。罗振玉等学者,眼见自己国家的文物被他人盗走,心中十分不甘,为此奔走呼吁,希望政府能够关注敦煌的文物。在他们的积极请求下,清政府在1910年(伯希和掠走藏经洞文物后的一年)将劫余的八千多卷敦煌遗书,送交到了北京保存。史学大家陈垣先生,正是根据这批材料,编出了《敦煌劫余录》,陈寅恪先生为此书作序时,留下了中国敦煌学史上让人扼腕的一段话:

敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。自发现以来,二十余年间,东起日本,西迄法英,诸国学人,各就其治学范围,先后咸有所贡献。吾国学者,其撰述得列于世界敦煌学著作之林者, 仅三数人而已。夫敦煌在吾国境内,所出经典,又以中文为多,吾国敦煌学著作,较之他国转独少者,固因国人治学,罕具通识,然亦未始非以敦煌所出经典,涵括至广,散佚至众,迄无详备之目录,不易检校其内容,学者纵欲有所致力,而凭藉未由也。

陈寅恪先生感慨,当全世界都热衷于敦煌学研究之时,“吾国学者,其撰述得列于世界敦煌学著作之林者,仅三数人而已”。事实上,由于不少珍贵的敦煌遗书以及彩塑、壁画流散到了海外,加上中国于20世纪上半叶以来政局一直不稳定,导致我国敦煌学的研究,在很长一段时间内一直落后于外人。甚至曾经有“敦煌在中国,敦煌学在日本”的说法,似乎使得敦煌真的成了“吾国学术之伤心史也”。

1949年后,我国敦煌学研究终于迎来了转机,国家非常重视对敦煌的保护与研究,不仅为了修复莫高窟拨巨款,更通过外交得到了伦敦藏敦煌遗书的微缩胶卷,使得我国敦煌学的面貌开始焕然一新。相关的研究机构也不断壮大,1944年成立的“国立敦煌艺术研究所”,1950年改为“敦煌文物研究所”,又在1984年扩建为敦煌研究院,逐渐成为敦煌学研究的重心所在。而兰州大学也于1979年成立了敦煌学研究小组,1982年扩建为敦煌学研究室,1999年扩建为敦煌学研究所,并入选为首批教育部人文社会科学重点研究基地,如今已经成为敦煌学研究与人才培养的主要阵地。

1983年中国敦煌吐鲁番学会成立后,季羡林先生任会长。而在1988年第二次中国敦煌吐鲁番学会召开时,为了回应当年日本学者藤枝晃所谓“敦煌在中国,敦煌学在日本”的说法,季羡林专门发表讲话,说:“中国敦煌吐鲁番学会成立五年来,世界各国敦煌吐鲁番学同行之间的友谊增强了。时至今日,越来越明显了,任何学问都是国际性的,敦煌学也不能例外。敦煌在中国,但是敦煌学却在全世界。”

季先生这段话,呈现了极为开阔的学术格局,为敦煌学赋予了世界性,也为敦煌学的发展繁荣,注入了新的动力。敦煌这个伟大的艺术宝库,不仅属于中国,也属于全人类。正如季羡林先生所言:“敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精粹的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。选择敦煌,是一种历史的机遇。”

(本文配图除署名外均为资料图)

- 2024-09-17时光里的五泉书院

- 2024-09-13在伏羲故里感受先祖气息

- 2024-09-13烟火敦煌 余味悠长

- 2024-09-13“敦煌舞”的创建与发展

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号