烟火最深处 “融”赏非遗年——探访兰州非遗代表性项目

非遗代表性传承人李海明在制作珐琅艺术品

市民体验剪纸艺术

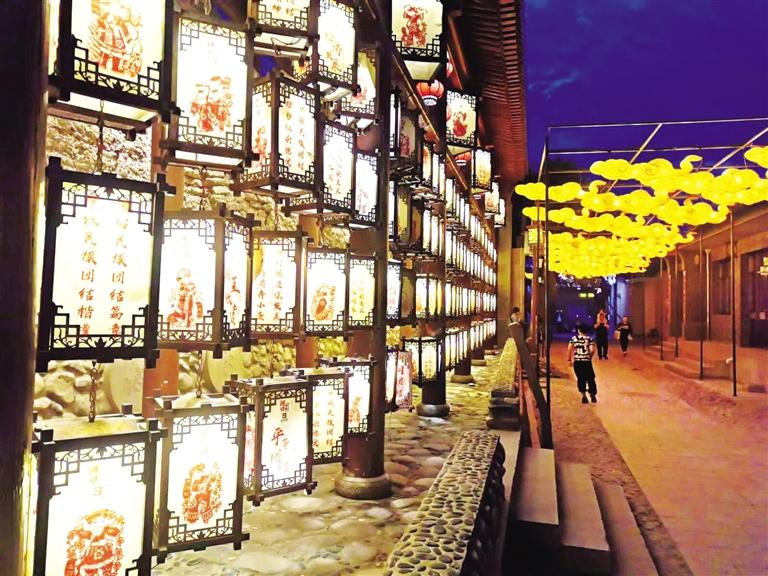

西固灯火

非遗代表性传承人柴宗峰在传习所授课

旱船表演

硬狮子舞展演

青毛狮子表演

造型古朴的什川花灯

农历腊月二十三(1月22日),兰州老街的灯笼次第亮起,一声浑厚的太平鼓声刺破暮色,震得黄河水泛起涟漪。鼓槌翻飞间,红绸如浪,鼓手们脚踩黄土,身披霜雪,在震天撼地的节奏里,兰州人的年,醒了。

这鼓声是兰州非遗代表性项目的脉搏。从皋兰太平鼓的历史传承,到永登高高跷的惊险绝技;从城关剪纸窗花的玲珑巧思,到西固军傩舞的远古回音——兰州非遗代表性项目地图上,每一寸土地都藏着古老的手艺,也燃着新春的烟火气。

正月十五(2月12日)的兰州音乐厅里,90后设计师李媛将“兰州刻葫芦”元素融入现代首饰,非遗市集的直播间里,牛肉面制作技艺传承人现场拉出“福”字面。

兰州非遗闹新春,闹的是黄土高原的苍劲,闹的是黄河之滨的柔情,更闹出了一个古老技艺与现代生活交织的新年俗。当太平鼓的余韵散入黄河晚风,这些深植于黄河岸边的古老年俗,这些藏在街巷阡陌的非遗密码,正化作新时代的文化基因,以一场跨越时空的文化对话形式,传续着属于兰州的新春记忆。

以下,我们将集中讲述我市各县区的非遗代表性项目,并通过扫码看视频的方式直观展示,让您深度领略我市非遗的深厚底蕴与无限活力。

第一站:城关——非遗市集引客来

新春佳节之际,兰州市城关区以“非遗年货购物月”为舞台,将千年非遗技艺与新春年俗深度融合。李氏珐琅制作技艺与省级非遗代表性项目——兰州刻葫芦交相辉映,一场“见人见物见生活”的非遗盛宴让传统年俗焕发时代光彩。

走进城关区非遗市集,第四代传承人李婕正手持镊子,将细如发丝的金线在铜板上勾勒出敦煌藻井纹样。“这幅《珐琅敦煌宝相花藻井》能入藏国博,靠的是坚守40年的破与立。”她轻抚着玉石板上渐变流淌的珐琅釉料介绍道。从铜板到梳妆镜,从传统掐丝到独创堆丝、柱状丝技法,李氏珐琅在立体化呈现中完成蜕变。春节特别推出的珐琅生肖挂件更成爆款,市民感叹:买的不只是年货,更是能传家的艺术品。

不远处的刻葫芦摊位前,非遗代表性传承人阮熙越运刀如笔,在打磨光润的葫芦表面刻出图案。“刻针深浅决定墨色浓淡,兰州葫芦皮质厚实,才能承载这样的艺术语言。”正在体验刻绘的大学生张萌说。从传统书画到现代动漫IP,从摆件到车挂,近几年刻葫芦在创新中走向大众。据文旅部门统计,非遗购物月期间刻葫芦销售火热,成为最受游客青睐的“兰州名片”。

城关区文旅局相关负责人表示,今年春节通过“展示+体验+销售”模式,非遗市集日均客流超5000人次。既有白发老者驻足追忆老手艺,也有年轻人直播带货力推新国潮,更有亲子家庭共绘珐琅书签。在莫高窟藻井纹样与黄河水车图案交织的展陈空间里,非遗不再是橱窗里的展品,而是可触摸、可参与的生活方式。

非遗闹新春,从博物馆的典藏殿堂到市井街巷的年货摊位,从匠人工作室的孤灯长明到城市广场的万众瞩目,兰州非遗正以创新之姿讲述着“火起来”的金城故事。这场跨越时空的非遗对话,让传统年俗在守正创新中绽放出永恒魅力。

第二站:七里河——活态传承重体验

“从除夕开始到正月十五,非遗馆每天接待游客5000人次左右,不光是参观非遗代表性项目展区,我们开设的特色非遗体验课程也激发了大众的兴趣。”2月11日,甘肃·活态传承非遗馆馆长杨星国在接受记者采访时说。

甘肃·活态传承非遗馆位于兰州老街,作为甘肃省唯一的集众多非遗代表性项目于一体的综合教学展示基地,成为春节期间众多市民游客的热门打卡地。

记者走进该馆,犹如开启了一场穿越时空的文化之旅。馆内通过实物展示、图片展览等静态展陈方式,将甘肃非遗代表性项目的精华一一呈现在游客眼前。蛋雕、洮砚、泥塑、锲金画、刺绣、掐丝珐琅、木雕等多个领域的精美展品琳琅满目,每一件都凝聚着艺术家的智慧与心血,让人不禁为其精湛技艺所折服。

蛋雕展区,非遗代表性传承人杨星国的众多作品令人惊叹。一枚枚平凡无奇的禽蛋经他之手化身成了艺术珍品。这些蛋雕作品题材广泛,涵盖了历史典故、神话传说、自然风光、花鸟鱼虫等诸多元素。往前走,长达16米的白牦牛角雕刻3D立体《清明上河图》更为震撼人心。创作者刘金禄耗费了整整25年的光阴,倾其心血,只为将北宋时期繁华的市井风貌完美地呈现于世人眼前。

馆内动态展演区域更是人气爆棚,多位非遗代表性传承人现场展示创作过程,吸引了大批游客驻足观看。除了展示与展演,非遗馆还精心设置了丰富多彩的体验活动,如非遗体验项目、研学、团建等,让游客们沉浸式体验到了甘肃非遗的别样魅力。

第三站:西固——军傩揭秘古文化

兰州市2025年春节文化庙会期间,西固军傩舞表演让市民和游客深切感受到了来自非遗的魅力。

西固军傩舞源于狩猎“巫舞”的演化,主要内容涉及狩猎、征战、祭祀、除魔、降妖、高歌胜利、荣归等,在当代人的编排下以节目的形式展示于众。西固军傩舞的渊源与西汉重臣张骞出使西域及霍去病带领军队打仗有关。

西固军傩舞非遗代表性传承人张莲英表示,傩文化在中国源远流长,西固军傩舞主要是随军的傩舞。出征前,将士跳军傩舞鼓舞士气,一起祈祷战争能够获胜;取胜后跳军傩舞,则是表达出将士的感恩之情。表演者戴上傩面一边跳舞,一边伴随着锣鼓声齐声吼叫,模仿着蛇、虎、鹰、龙的动作,传达出攻无不克、战无不胜的英雄气概。复活了这个古老的文化形式,更使军傩舞声威大震,成为春节群众文化活动的压轴戏。

其实,西固区除了军傩舞,还有承载民俗风情的西固灯火。

兰州灯火(西固灯火)作为西固区极具地域特色的非遗代表性项目,承载着当地数百年的历史记忆与民俗风情。

早在清同治年间(1862年-1874年),河口就形成正月十五挂彩灯的习俗。每隔两三年就举行一次灯会。兰州灯火追溯其源头,可至明清时期,当时西固地区经济渐兴,人口聚居,民间为庆祝丰收、祈愿平安,从简单的灯笼悬挂发展为精心设计制作各类造型灯火。如今,兰州灯火(西固灯火)在传承保护与创新发展中并重前行,成为西固乃至兰州一张靓丽的文化名片。

第四站:安宁——非遗技艺百花放

安宁区的非遗技艺种类繁多、各具特色。安宁剪纸艺术、兰州狮舞、安宁刺绣等,每一项都承载着深厚的文化底蕴和民间智慧。

在安宁仁寿山共有四个非遗体验陈列馆。二号院的“芦道”葫芦艺术工作室里陈列着琳琅满目的葫芦作品,件件独具匠心。工作室创办者门珊,是有着近三十年刻葫芦经验的兰州老手艺人。他时常在葫芦馆现场演示刻葫芦技艺,让游客们近距离领略到兰州刻葫芦这一民间技艺的魅力。作为传承近百年历史的民间技艺,兰州刻葫芦在2006年被纳入甘肃省第一批非遗代表性项目名录。

2007年,安宁剪纸被列入安宁区第一批非物质文化遗产代表性项目名录,2011年又成功入选兰州市第二批非物质文化遗产代表性项目名录。52岁的剪纸艺术家史婷,是国家级非遗代表性传承人。春节前夕,史婷剪纸工作室里人来人往,热闹非凡。她以“蛇元素”为主题,创作了《蛇盘兔》《双蛇送福》等作品,还有福字、挂历、抱枕等特色剪纸作品。一把剪刀在她的手中上下翻飞,剪出了“指尖上”浓浓的年味儿。

承载着厚重历史文化的狮舞技艺,作为安宁区非遗代表性项目,是民俗文化传承的生动注脚。2007年,“狮舞”被公布为安宁区第一批非遗代表性项目名录;2011年,“兰州狮舞”成为第二批市级非遗代表性项目名录。兰州市狮舞非物质文化遗产代表性传承人柴宗峰开设兰州狮舞传习所,积极传承发扬这一技艺。

第五站:红古 ——社火小调韵味足

陇原春至,窑街社火在锣鼓声中开场。天刚亮,街道上挤满人群,社火队伍沿街行进,锣鼓声声震耳,围观群众摩肩擦踵却又热情洋溢,社火演出现场气氛热烈。

红古区文化馆工作人员介绍道:“今年春节期间我们窑街社火调演出了三次,第一次我们演唱的《扳船调》,这是在耍社火时其中一个耍船的环节中用的唱段,第二次我们演唱的是社火小唱班子环节中的唱段《采花调》,第三次演出是《十二个月》。”

红古区的窑街社火小调是甘肃省第五批省级非遗代表性项目,主要分布在窑街、红古川地区。窑街社火小调是生活在红古地区的先民在生产和生活过程中经过多次的艺术加工而形成的,是流传于红古地区的一种民间传统形式,社火调是伴随春节社火进行表演而传唱的各种歌谣山曲。

窑街社火小调是在眉户调的基础上发展演变而形成的。它包含甘肃、青海一带广为流传的民间小调风味,其声调特点是:细腻婉转,悦耳动听。在社火演出时,叫“小唱班子”,人数一般在24人左右。扮演者身穿古装,男女成对,男子头戴公子帽,身着公子服,手执弹尘,女子手执彩扇,边舞边唱。

窑街社火小调有八谱、柳叶青儿、满天星、大红袍、采花、尖尖花、月调、五更、小西京、慢西京、戏秋千、一串铃、勾调、东调等。伴奏的乐器全部是民族乐器,有板胡、二胡、笛子、三弦、低胡等,再加上牙子、干鼓、暴鼓、梆子、碰铃、锣、钹等铜器配合,有板有眼,十分动听。

红古地区是多民族聚集之地,多种文化碰撞交融,具有丰厚的民族文化传统。除了社火小调,还有红古民间小调,同样是省级非遗代表性项目,主要分布于窑街、红古一带,是流传在红古川、八宝川的民歌小调的总称,其文化内涵十分广泛,流传形成的口头表演代代相传至今。

第六站:永登——舞狮唱调看滚灯

有人说,县上的年味更浓,一定程度上,这说的是各类非遗代表性项目的展演。

春节期间,在永登县城关镇的硬狮子舞表演中,一头巨狮在引狮人的带领下走进场地,只见狮头硕大无比,色彩斑斓,尽显威猛庄严之态。引狮人手持绣球,通过自己的肢体语言、表情等与硬狮子进行互动表演,将狮子的各种神态展现得淋漓尽致。

据永登硬狮子舞第五代传人冯建雯介绍,永登硬狮子的独特之处就在这“硬”字上。硬狮子的重量在几十斤至两百斤之间浮动,狮身长约两米八,高约一米八。狮头以泥土或纸浆塑造,重量占据整头狮子的大部分,民间素有“九斤狮子十斤头”的说法。当魁梧的狮子伴随着震天的锣鼓声起舞时,那气势仿佛能冲破时空的束缚,令人震撼不已。

春节期间,久负盛名的永登苦水下二调就成为当地群众推崇的曲艺,既有优雅流畅的曲调,也有高亢激昂的秦腔,让观众听得如痴如醉。

苦水下二调是省级非遗代表性项目,是永登县苦水地区独有的民间戏曲,已有400多年的历史。下二调又叫“调弦”,也叫罗罗腔,在明末清初随秦腔一起传入苦水,它与秦腔是一对姊妹花。经传承创新,成为当地独特的民间曲艺。近年来,苦水下二调在兰州春节文化庙会上多次亮相,在县文化馆和民间艺人积极挖掘、保护和传承下,这一艺术又重新绽放异彩。

今年春节,在永登县社火展演中,中堡镇何家营村滚灯表演让观众大饱眼福,数十个身着古装的人物举着各色滚灯,鱼贯而出,表演一出出令人叫绝的古装武戏,令人眼花缭乱。

滚灯是北宋年间传入,一直在该地流传至今,在转动中烛光透过灯壁放出五颜六色光亮,十分美妙。滚灯多着武装,表演剧目多为武戏,剧中人物从元帅至将校、兵卒,各色人物齐全。主要摆《天门阵》《一字长蛇阵》《龙门阵》《八门金锁阵》《黄河阵》,还有《封神》《辕门斩子》等,多为古代兵法战势。以一定的阵图分摆阵、巡阵、撤阵三个阶段进行,动作为走、跳、举、滚、跑等,布局严密,节奏紧凑,变化多端。

第七站:榆中——原生秧歌展豪迈

春节期间,榆中县区域内近50支社火队的表演分布在南北两山、苑川河流域一带,搅热了春节文化娱乐活动。其中马坡乡三伏社火队与中庄社火队的表演营造出一种重温“古历史”、再回“古战场”的特色氛围。在这两支社火队伍中,有一个共同的抢眼点,那就是青毛狮子。

在榆中社火里,可以看到全国各种流派社火的元素和影子,这与榆中特殊的地理和历史不无关系。其中榆中马啣山原生态秧歌——亦称社火,是省级非遗代表性项目。

马啣山秧歌表演主要由仪仗队、春官队、狮子队、衙役银刷队、太平鼓乐队、姑娘花灯彩扇秧歌队等表演项目组成。

走进榆中县马坡乡河湾村,冬日里凛冽的寒风也抵挡不住人们对手艺传承的热情,73岁的画匠手艺人魏大明轻轻扫除掉他已经做好的青毛狮头上的尘土。温暖的阳光照耀在匠人的脸庞上,勾勒出热爱与执着的轮廓,每一件都凝聚着匠人的心血和智慧。

春节期间,人们择吉日起社火,青毛狮子会在春官的赞词里,在喧天的鼓号角里,在祈佑新愿的乡民里威风凛凛地走庄串社。

在马啣山原生态秧歌队里,有一支特别吸引年轻人的队伍,那就是旱船。旱船一般以相亲、婚嫁、迎亲为主题。

旱般表演时节奏由慢渐快,闯激流、过险滩,同时,彩扇、华灯秧歌队协同表演,并以《十道河》《迎春歌》等伴唱,用三弦、二胡、笛子等伴奏的陇上民间小调烘托气氛。

“玩船的时候,我们玩一个盘船儿、跑个四门,四门代表的四季,寓意是保佑百姓四季平安,就是这么个讲究,另外我们船进场时要有一定的位置讲究,玩船时不能倒转。”三伏社火队艄公头儿颜明东今年已是78岁高龄,是社火队年纪最大的成员。他告诉记者,旱船是马啣山秧歌最有特色的表演,主要舞步是十字步,演唱的秧歌曲达50多首。

第八站:皋兰——鼓声震天花灯美

2月11日,农历正月十四,一场盛大的社火展演在皋兰县城激情上演。其中,太平鼓表演以其独特的魅力震撼全场。

兰州太平鼓源于明代,曾是戍边将士凯旋的庆典之音,后演化为民间祈愿风调雨顺、国泰民安的社火核心。直到现在,敲响太平鼓仍然是新春祈愿太平盛世必不可少的环节。

在太平鼓表演中,鼓手们身着鲜艳的传统服饰,腰系红绸,精神抖擞。鼓手们以整齐划一的动作,挥动鼓槌,击鼓而歌。跳跃、旋转、腾挪,动作刚劲有力,展现出非凡的力量与速度。

花灯一亮,好运就降。在每个中国人的儿时回忆里,春节的到来总是伴随着宅院门口那一盏亮起的花灯,一阵风吹过,光影婆娑,在皋兰县什川镇,各色手工花灯有一个璀璨的名字——什川灯火。

什川灯火造型美观、绘画古朴、色彩淡雅,以各色形态被大致分为宫灯、龙灯、莲花灯、盆景灯、鱼灯、十二生肖灯等,灯火制作有下料、箍形、固定、描画、裱糊、装饰等步骤,纯手工制作完成的灯火形态迥异、色彩鲜艳、寓意美好。

终一生,成一事。作为市级非遗代表性项目什川灯火的代表性传承人魏世发,始终牢记父亲嘱托,坚持钻研花灯技艺,并致力于改良创新。“从18岁开始,我就跟着父亲做花灯,已经30多年了。每年过年,我都要亲手做上几对花灯,若有人想学,我也会倾囊相授,希望在大家的共同努力下,把‘什川灯火’这一非遗代表性项目更好地传承下去。”魏世发说道。

兰州日报社全媒体记者 葛 强 杨贵智 安 娜 颜 娜 周栋楠 董永前 彭美娇 王程君 文/图

- 2025-02-14肃南:民俗展演庆佳节

- 2025-02-14甘肃舟曲:非遗贺新春 “转灯”过大年

- 2025-02-14陇南文县:以白马文化为内涵 打造甘川渝旅游黄金线上的明珠

- 2025-02-14【甘快看】场面火爆!临潭县“万人扯绳”嗨三天 620年民俗重启闹元宵

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号