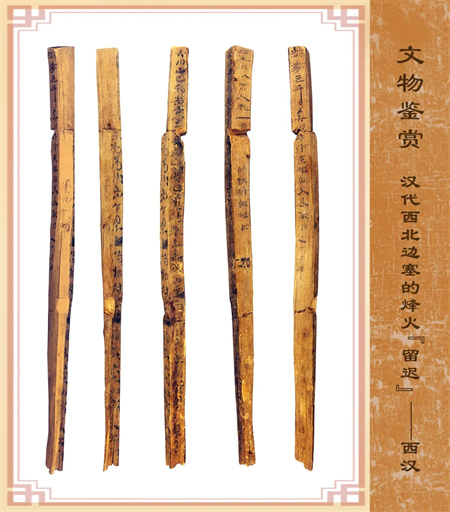

“简”述廉洁 | 汉代西北边塞的烽火“留迟”

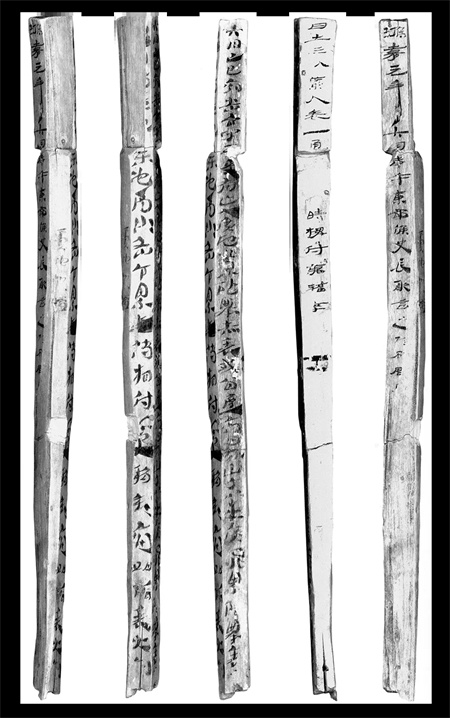

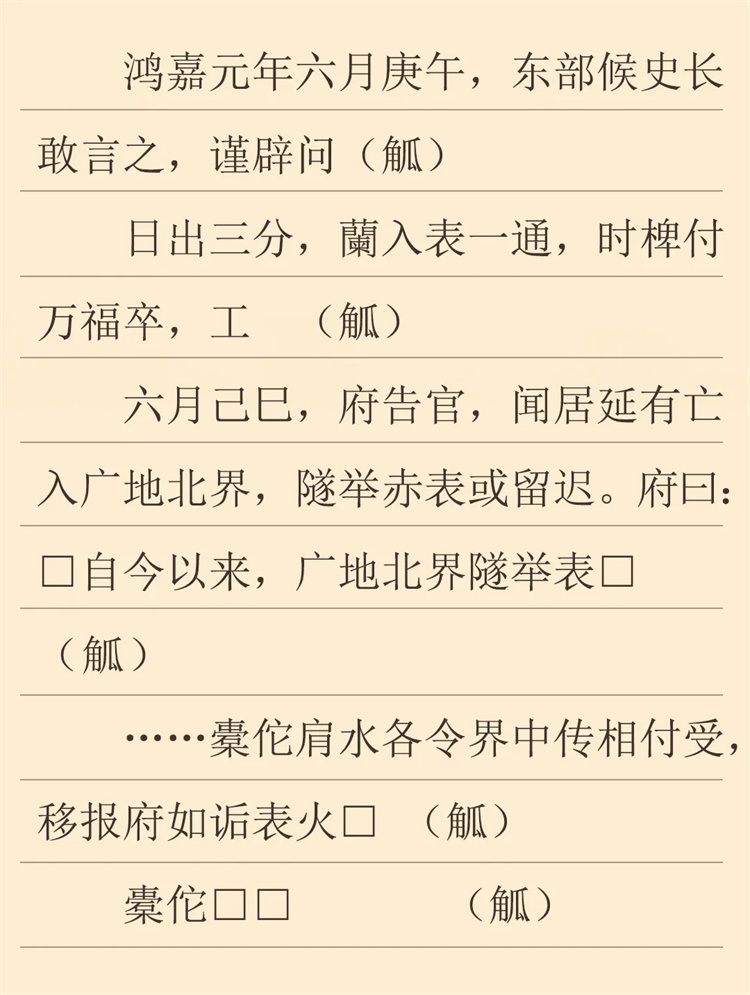

【简牍释文】

【读简有得】

1973年出土于肩水金关遗址,简长35厘米、宽1.5厘米、厚1.4厘米,原简上端残断,为后期缀合简,形制为觚,下端有凹槽,五面皆有简文。记载了居延边塞人员逃亡进入广地塞北部,广地塞巡查士兵发现后,没有第一时间举烽火示警。汉成帝鸿嘉元年(公元前20年)六月己巳(十七日),肩水都尉府下文追查。鸿嘉元年六月庚午(十八日),肩水塞东部候史“长”将人员逃亡的来龙去脉,以檄书的形式向上级进行了汇报。这枚简为研究汉代檄书的功能、形制和烽火考课制度提供了珍贵的历史资料。

现存西北汉塞墙堑壕遗迹高清图(图片来源:网络)

据记载,西北汉塞军事防御设施的修建始于汉武帝时期,《汉书·匈奴传》载:“汉使光禄徐自为出五原塞数百里,远者千里,筑城障列亭至卢朐……使强弩都尉路博德筑居延泽上。”简文中涉及“肩水”“广地”“橐他”塞,隶属汉代张掖郡肩水都尉府(今A35遗址)管辖,吴军认为三候官所辖塞垣长160公里,其中广地、橐他塞已失去踪迹,只有肩水塞保存了较可辨认的塞墙和序列整齐的亭障。

“积薪”(甘肃简牍博物馆藏)

其次,烽火候望是边塞戍卒日常的主要任务之一。据1974年出土于甲渠候官遗址的《塞上烽火品约》等简牍资料可知,当时汉朝官方以法律明文的形式,严格规定了烽火传递的时间、速度以及等级。一旦戍卒违反举烽火的规定,将会受到相应的处罚,且他的负责人还会被连坐。“鉼庭候长王护,坐隧长薛隆误和受一苣火,适转一两到?”,此简下端残断,为适名籍,鉼庭候長王护,因隧长薛隆未能及时传递烽火信息,被判处“转一辆”,即协助官府转运物资。

烽燧常用燃料——短苣(图片来源:网络)

再者, “谨辟问”,《左传·文公六年》:“辟刑狱。”杜预注:“辟,犹理也。” 即汉代推辟验问文书的惯用术语。清华大学出土文献研究与保护中心李均明先生认为它主要是针对一些客观现象的调查,有很多是针对“举书”的回复。

最后,从简文故事发生的时间顺序来看,六月已巳(十七日)肩水都尉府发文追查,六月庚午(十八日)肩水塞东部候史将“赤表留迟”调查结果向上级汇报,前后仅相隔一天,足以说明此事的紧急程度以及基层官吏办事效率之高。

- 2024-05-11天水分层分类常态化开展警示教育

- 2024-05-11深度关注 | 推动用制度管权管粮管事

- 2024-05-11理论视野丨铁的纪律是凝聚力战斗力

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号