理论视野 | 树牢正确权力观、政绩观、事业观

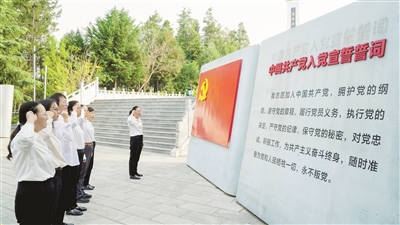

云南省楚雄彝族自治州大姚县纪委监委将党员干部日常教育与强化理想信念教育相结合,不断加强党员干部党性修养,推动树牢正确权力观、政绩观、事业观。图为日前,该县纪检监察干部在县红色文化广场开展党性教育。梁家礼 摄

习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上要求,督促党员、干部坚决反对特权思想和特权现象,树牢正确权力观、政绩观、事业观。二十届中央纪委四次全会要求,牢固树立和践行正确政绩观。以全面从严治党新成效为推进中国式现代化提供坚强保障,需要着重从思想上解决好“权力为谁而用、政绩为谁而树、事业为谁而干”的问题,树牢权为民赋、当为民用的权力观,树牢为民造福、为党尽责的政绩观,树牢勤勉敬业、真抓实干的事业观,创造经得起实践、人民和历史检验的业绩。

树牢权为民赋、当为民用的权力观

权力观是指人们对待权力问题的基本看法和态度,包括权力的来源、权力的性质、使用权力的基本态度,是掌权者的世界观、人生观、价值观的集中体现。马克思主义权力观概括起来就是两句话:权为民所赋,权为民所用。坚持马克思主义权力观,就必须始终牢记社会主义国家的一切权力都是属于人民的,始终牢记作为在全国执掌政权的执政党,广大党员干部手中的权力都是人民赋予的,始终牢记党员干部手中的权力只能用来为人民谋利益,任何人行使权力都必须为人民服务、对人民负责并自觉接受人民监督。党的十八大以来,习近平总书记从党和国家事业发展的战略全局出发,紧密联系新时代党的建设新的伟大工程的具体实际,始终坚持以人民为中心的发展思想,围绕如何牢固树立正确的权力观提出了一系列重要论断,把对马克思主义权力观的认识推向新的高度。

民之所望,政之所向。各级领导干部必须牢记,手中的权力是人民赋予的,只能用来为人民谋利益。行使权力就必须为人民服务、对人民负责,决不能把权力变成牟取个人或少数人私利的工具。坚持权为民所赋、权为民所用,是由我们党全心全意为人民服务的根本宗旨所决定的。“安民之道,在于察其疾苦。”密切联系群众还是脱离群众,是否始终与人民同呼吸、共命运、心连心,不仅是情感态度问题,更是政治品格问题。一些违纪违法者,最终走向深渊不能自拔,很重要一个原因就是权力观出现了问题,自以为手中有权就可以为所欲为,背离了党的根本宗旨,把人民赋予的权力当作中饱私囊、谋取私利的工具,走到了人民的对立面,自然也就走上了人生的不归路。

树牢正确的权力观,必须防止权力错位、公权私用,决不能把权力作为徇私谋利的工具。对领导干部来说,手中的权力是党和人民交给的担子,是责任、是重托。作为领导干部,要真正把“官”看成为人民服务的岗位,把“权”当成为人民服务的工具,而不能把权力视作谋取私利的特殊商品、稀缺资源。必须时刻保持如履薄冰、如坐针毡的用权态度,以平常心对待手中权力,以责任心干好分内工作,视名利淡如水、看事业重如山,靠素质立身、靠实绩进步,切实做到抵得住诱惑、耐得住寂寞、守得住清贫,做到清清白白做人、干干净净做事、坦坦荡荡为官。

树牢为民造福、为党尽责的政绩观

为官之道,首在政绩观。政绩观是为政之德、从政之道、施政之要。干事创业,必先树牢正确政绩观。政绩为谁而树、树什么样的政绩、靠什么树政绩,不仅影响到领导干部自身健康成长,更关系到党和国家事业兴衰。政绩观是世界观、人生观和价值观在领导干部身上的具体体现,是衡量领导干部履职尽责、干事创业状态的一把标尺。党的二十大报告指出:“完善干部考核评价体系,引导干部树立和践行正确政绩观,推动干部能上能下、能进能出,形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。”领导干部要厚植为民情怀,锤炼坚强党性,树牢正确的政绩观,把正从政、谋事、创业的方向,扑下身子察实情、谋实招,以强化理论学习指导发展实践,以深化调查研究推动解决发展难题,以真抓实干引领高质量发展,努力推动中国式现代化建设取得新进展新突破。

政绩是党员干部尤其是领导干部干事创业,进而取得实实在在业绩的直接体现。政绩观正确与否,反映出领导干部政治上是否成熟、清醒,对事业发展和个人成长都至关重要。政绩观正确与否,不仅影响到干部个人成长,更关系到党和人民事业发展。为官一任,造福一方。如何认识政绩的内涵和要求,决定了为官从政者的眼界和追求。政绩观是一面镜子,从中可以看出领导干部的党性修养、政治立场、境界格局。政绩观端正不端正、正确不正确,在相当程度上决定了我们事业的成功与否。新时代新征程,必须要把为民造福作为最重要的政绩,把抓好党建作为最大的政绩,树牢为民造福、为党尽责的政绩观。

为政之道,以察民情为始,以顺民心为本,以厚民生为要。民心是最大的政治,为民造福是最重要的政绩。党员干部尤其是领导干部,永葆党的政治本色,厚植为民情怀,多为群众谋福祉,多为民生做贡献,才能让自己的政绩经得起历史检验,赢得人民群众的衷心拥护。要摆正自身位置,自觉站在群众的立场、群众的角度,把百姓“小事”作为干部的大事来办、把百姓“难事”作为干部的急事来抓、把百姓“愁事”作为干部的心头事来解决。要主动走出办公室,大兴调查研究之风,放下架子、俯下身子、迈开步子,面对面倾听群众呼声,心贴心倾听群众建议,在亲身察看民情中贴近民心,在亲身体验民生中增进感情,真正走进群众心里,赢得群众的尊重、支持和信任。要全面客观评判民生政绩,多到现场看、多见具体事、多听群众说,在坚持人民至上理念、践行党的根本宗旨中树牢正确的政绩观。

树牢勤勉敬业、真抓实干的事业观

事业观决定着人们追求什么样的事业目标、采取什么样的干事态度、秉持什么样的做事精神和淬炼什么样的素质本领。党的一切工作都要为老百姓利益着想,让老百姓幸福就是党的事业。对领导干部而言,是否树立了正确的事业观,决定着他们在工作中的价值追求和精神状态。树立正确的事业观,必须坚持党的事业第一、人民利益第一、工作需要第一,把为民服务、干事创业作为自己的价值追求,不慕虚荣,不务虚功,不图虚名,知责于心、担责于身、履责于行,切实以真负责、勇担当、敢斗争的精神,打开工作新局面、开辟事业新天地、谱写未来新篇章。

作为人们对事业目的和意义的根本看法和系统性观点,事业观主要是回答“干什么样的事业、怎样干事业”这两个突出问题。“干什么样的事业”要求我们树立为民执政的事业观,始终把人民利益放在第一位,把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点,把老百姓的安危冷暖放在心上,把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标,把为党和人民做事作为最根本的职责。中国共产党就是为人民服务的,就是为老百姓办事的。领导干部所从事的工作是党和人民事业的重要组成部分,领导干部有什么样的事业观,往往决定着一个地方、一个单位的发展走向。只有树牢正确的事业观,把勤勉的精神、拼搏的劲头、担当的勇气、实干的作风贯穿于事业发展和日常工作之中,不断增强大局意识、责任意识、使命意识,才能始终保持清醒的政治头脑和坚定的政治方向,始终站在党和人民的角度看待事业,从党的利益出发对待工作,以共产党员的标准严格要求自己,立足本职为人民谋利益、为国家做贡献。

“怎样干事业”要求我们践行为民务实清廉、忠诚干净担当的事业观,勤勉敬业、求真务实、真抓实干、精益求精, 创造出无愧时代、不负人民的新业绩。正所谓,勤于行则事治,勤于思则理得,勤于政事方能政通人和、取信于民。树牢正确的事业观,就要深入群众、深入实际、深入基层,在任何时候都把群众利益放在第一位,在想问题、办事情、做决策时,必须重实际、说实话、办实事、求实效,一切从客观实际出发、从长远发展出发、从人民利益出发,担当作为、忠诚履责。一分部署,九分落实。树牢正确的事业观,要求领导干部不仅要有担当的宽肩膀,更要有成事的真本领。应当看到,面对互联网、云计算、大数据、人工智能等科技发展趋势,一些领导干部还存在思想观念不新、视野眼界不宽、知识储备不足,不懂、不会、不善于推动高质量发展等问题。“没有金刚钻,揽不了瓷器活。”领导干部一定要有强烈的本领恐慌、能力危机、履职压力,坚持在干中学、学中干,以学促干、以干践学,真正具备想为、敢为、勤为、善为的专业素养,不断提高驾驭工作的过硬本领,努力开创党和国家事业发展新局面。

(秦强 作者单位:中共中央宣传部全国宣传干部学院)

- 2025-04-16学纪知纪明纪守纪 | 牢固树立和践行正确政绩观

- 2025-04-16让铁规矩更铁硬杠杠更硬

- 2025-04-16广安观潮 | 领导干部要带头推动政治生态持续净化

- 2025-04-16安宁:多措并举 助力年轻纪检监察干部“壮苗抽穗”

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号