作家冯骥才的文学世界:拥有一间书房曾是奢望

作家冯骥才的文学世界:拥有一间书房曾是奢望

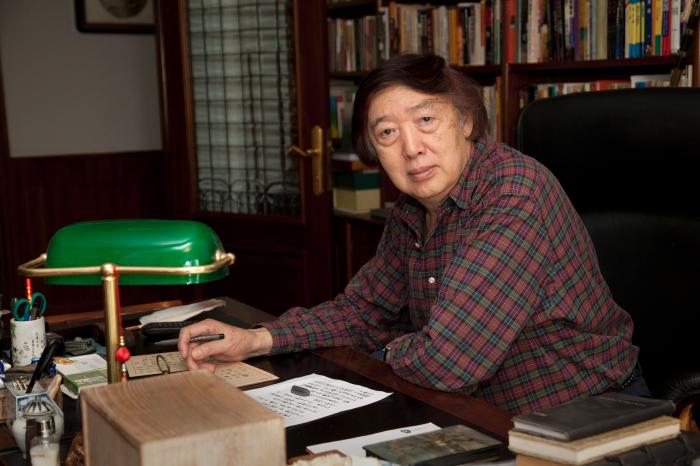

一米九多的高个儿,永远随和的笑脸……冯骥才的经历很丰富,他曾是篮球队员,也当过画家,如今最为人熟知的身份之一,是作家。

从上世纪七十年代末登上文坛,他的《神鞭》、《珍珠鸟》等作品给读者留下了深刻印象。前不久,他的新书《俗世奇人》(叁)、《书房一世界》出版了。

《书房一世界》立体书封。作家出版社供图

《书房一世界》收录了77篇文章,因为书出版时,冯骥才正好77岁。他说,写到差不多的时候,觉得自己得停住了。如果不停住,可能得写两三百篇,“有价值的东西太多了。”

平时,冯骥才最喜欢在自己家的书房写东西,安静、舒适。书房里摆放着许多对他具有重要意义的物品,丁香尺、小药瓶、老照片……当然还有书。对他而言,书房便是心居之处。

拥有一间书房曾是奢望

如果没有其他事务,每天早晨冯骥才都会到书房写写东西。

书桌上摆着台灯、笔筒,以及他喜欢的各类艺术品。气晴好时,逆向照进来的阳光会把这一切都变成“剪影”,很美。

在书房里陪伴冯骥才的,是许多富有人生意义的东西。比如母亲年轻时的照片,二十出头时和爱人的第一张合影,少年时读到的第一本书……凡此种种,记录着他的人生足迹。

冯骥才书房内一角。冯骥才工作室供图

“年轻时生活困难,有间书房是奢望。”冯骥才从上世纪七十年代开始写作,写《义和拳》时正蜗居在十几平米的小房子里。小房子因为地震塌过一次,后来才重新盖好。

每天,家里人吃完饭收走桌上的碗筷,冯骥才接着写作、画画。一张桌子,既是全家人的饭桌,也是他的书桌。孩子写作业,就拿个木板凑合坐在板凳上。

那个书桌很简陋,但冯骥才很喜欢。冬天冷,他把窗缝都粘好,挡上一块板子,用一些木条做个简易书架,把当时所有的藏书都搁在上面,自己还站在前面照了一张照片,留作纪念。

“那既是我生活的房间,也是我画画、写东西的地方。”冯骥才说,到了八十年代,生活改变了以后,那时候才慢慢有了书房。

在家里的书房码字,是冯骥才感觉最舒服的一种写作状态,“家是世界上最不设防的地方,写作会和生活融为一体,这很自然。”

天津人写天津地域文化

也是在书房里,冯骥才写出来《神鞭》《雕花烟斗》《俗世奇人》等众多脍炙人口的作品。

作家冯骥才。冯骥才工作室供图

《俗世奇人》是冯骥才的代表作之一:每篇一两个人物,依托一个巧妙的故事,故事常源自人物性格的非同寻常;这些人物性情迥异,却都有天津地域文化的共性,有着天津人集体性格的特点。

他是天津人。在天津生活的七十多年里,冯骥才当过教师、工人、业务员、画家……平时也爱聊天,认识了许多朋友,遍布三教九流,为后来写《俗世奇人》积累了大量素材。

“天津历史上就是个水陆码头,有市井文化。”冯骥才认为,天津的寻常百姓,茶余饭后,津津乐道者往往就是乡土异士和市井奇人。他们不崇尚精英,偏爱活在身边的那些非凡的凡人。

这些人物的身上也就此融入天津老百姓集体的好恶,地域性格因之深藏其中。地域性格是最深刻的地域文化,对将它挖掘并呈现出来,冯骥才是很着迷的。

“写出来后,外地人更了解天津,天津人美好的东西能保留下来,也是把一个地方的文化精神保留下来。”冯骥才解释。

《俗世奇人》里语言的幽默感

在新出版的《俗世奇人》(叁)里,冯骥才又写孟大鼻子、齐老太太……故事记录了各色人等,五味杂陈,语言一如既往地透着一股独特的幽默劲儿。

《俗世奇人》(叁)立体书封。作家出版社供图

“这有一方面是来自于我性格里的东西,一方面是人为的。”冯骥才在天津生活了几十年,喜欢用天津人的方式说笑话,也浸染了天津人生活中的乐观和亲切劲儿,“天津人讲究说话得有味道、让人有琢磨头。”

前两天,冯骥才下班走在路上,看见一个骑自行车的老大爷,忽然这大爷在车上立起大頂,肩膀放在车把上,两条腿倒立起来,无疑这是他的的“绝活”,旁边人一阵喊“好”,大爷挺得意,腿放下来,骑车就走了。

“你看,天津人是无处不喜欢,人与人之间的关系很亲切,也会调剂生活,显示自己的生活态度。”冯骥才也想过,自己小说里的幽默感可能正是来自于此。

作家骨子里会带着一个城市的性格。冯骥才说,这就跟贾平凹带着商州的性格、方方带着武汉人的性格、王安忆带着上海人的性格是一样的,“他们都带着那个土地里独特的精神,渗透在文化里,这是不自觉的。”

《俗世奇人》里虽然写的是一个个小故事,但冯骥才却是拿纯文学的标准来创作的:要反复锤炼文章,要“炼字”,段落起伏要舒服,结尾要收得好。

“我得让语言里有天津劲儿,把天津人的这个劲头揉进去。”天津人的性格和劲头是什么?冯骥才总结,是重义、机智、调侃、强梁等等。

“我用这种独特的语言写东西很上瘾,瘾一上来,止不住时就会写。用这种语言写作时常常会禁不住笑出声来。”在《俗世奇人》(叁)的后记里,他如是写道。

新长篇会关注什么?

今年1月份,冯骥才开始创作一个新的长篇小说,还是和天津有关。

在他眼中,旧日的天津一半“洋气”一半“土”,那时老城厢和“租界区”的界限分明。

作家冯骥才。冯骥才工作室供图

无论是最早的长篇小说,还是后来的《神鞭》《俗世奇人》,冯骥才把笔墨大多集中在天津市老城厢。很多读者希望他写写“另一半”天津,他说,这也正是自己要集中力量来写的内容。

“写长篇不能断,写到什么时候最好?就是你写几个人物,想象着打他一巴掌,你知道他会是什么反应,就说明这个人物在你心里形成了。”冯骥才说,长篇小说写到中间,就是人物拉着作者走,人物一定有性格。

同时,他最近还在忙着做一个中国传统村落保护的清单,“我们必须要非常严谨科学地记录下来,按照清单有序进行保护。这样,发展旅游业之类才有可持续性。”

新小说开工创作不到十天,新冠肺炎疫情暴发,他没再怎么出门。早晨起来第一件事,先打开手机看疫情,看完之后把手机关上,才会写东西;中午看一下疫情情况,睡午觉起来再写东西,到晚上再看看疫情如何了。

他每天都在关注国内外疫情。冯骥才说,家事国事天下事,事事关心,中国知识分子就是这样。(上官云)

相关新闻

- 2020-03-12百余新书为战“疫”注入力量

- 2020-03-11作家冯骥才的文学世界:拥有一间书房曾是奢望

- 2020-03-11习近平《在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话》单行本出版

- 2020-03-11数字阅读行业交出2月携手战“疫”成绩单 80余个免费阅读专区阅读量破72亿

智利上万人观赏“欢乐春节”庆典晚会

智利上万人观赏“欢乐春节”庆典晚会 《魅力丝路·陇上行》音乐会在萨拉热窝举行

《魅力丝路·陇上行》音乐会在萨拉热窝举行