作家叶倾城,倾情写“围城”

作家叶倾城,倾情写“围城”

“医生朋友住汉口,1月23日封城的那一天,他还坐公交车去武昌上班。也是从那一天到现在,50多天了,他一次家也没回过。”

……

“城里的人想出去,城外的人想进来”,这是武汉作家叶倾城的“围城日记”。

她记述的故事,有从一开始就“裸奔”一线、包裹垃圾袋“防护”的医生“二姐”和同事们;有虽然“惊恐”仍忠于职守,让看似停摆的城市正常运转的银行、天然气公司、电力公司、社区、物业等等服务行业的员工;有老旧小区里艰难独居,与外界隔离,无法网上“团购”的老人;有滞留地铁工地,栖身集装箱里“弹尽粮绝”的外来务工者;有母亲和她那块特殊时期的“救命菜地”……

“记录,是我能做的唯一的事。”被疫情困在武汉的叶倾城说,“一些别人看不到的人与生命”,与你与我,“一样地在等待春天来临。”

逆行的白衣人

1月21日

电话响,是在医院工作的二姐,说:“我在楼下。”

我说:“我们都在家,你上来呀。”

她说:“我昨天接诊的一个病人,今天确定是肺炎了。我两个同事,已经倒下了。我不回来吃年饭了。”

信息量太大,我一时反应不过来。我很惊慌,我只担心我的姐姐,我只想问她:你在医院,你危险吗?

那些日子,她要求二姐每天跟她报平安,视频、拍照,但二姐经常24小时都没有回音,偶然一次的图片回复,50岁的二姐浑身上下绑满了黄的绿的白的塑料袋。那一刻,叶倾城说自己心痛,二姐是有着近30年临床经验的心内科医生,她们的医院已经是定点的发热医院,但她仍要装出“这没什么”。

她问二姐,“你怎么样?”

隔了很久,那边才答,“别担心,现在武汉大多数医生都在看发热病人,全国各地的医生都赶来武汉支援。”

她会接着问,“医生被感染的情况怎么样?”

“所有发病的都恢复了,别担心。”

日记中,除了写二姐,还写更多的医生朋友。她说,“武汉本土的医生,是最伟大、付出最多的,不管他们是在哪个医院、哪个科室。”

2月22日

我认出他防护服上写的名字:吴开松。

他是二姐的大学同学,当时他是班长。而他现在已是呼吸内科的专家。

这一次,爱玛胡所有在汉的同学,都上了。

包括神经内科、心血管内科、儿科、骨科、康复科、眼科、消化内科、皮肤科、口腔科……

这确实是一场不计血本的硬战。

武汉封城,交通阻断,有非常多的医生,已经两个月没有回过家。

“很多医生是世家,他们本人,他们的父母,他们的配偶,全是医生,如今都在一线,老一代的在隔离点或者酒店,几岁的孩子一个人在家,这不是一般人能够想象或者能做到的。”

叶倾城写道:“像我二姐这样的人,就是鲁迅先生所说的‘中国的脊梁’。”

3月10日

我聊天的医生里,有好几位与不幸殉职的武昌医院刘智明院长是同事,我便十分诧异地问他们:不都是医生在第一线吗?为什么他一个院长也会被感染?

他们答:因为刘智明是院长,更是医生。

他是优秀的脑外科医生,是一个做事的人,一直在坐专家门诊。武昌医院被征用后,毫无疑问,他作为懂专业、有责任心的临床医生,直接上了第一线。

叶倾城说,“他们对他,赞不绝口,无限感慨,我,默默无语。”

默默运转的齿轮

1月23日

我是被一连串电话惊起的,不断有人跟我说:“武汉,封城了。”

业主群里一片混乱,有人赶在最后时分去抢了两袋米、几箱水果。

最严峻的时候,必须要想的是:食粮可充足?水电是否无虞?菜场几时能恢复?此时此刻,居然感激平时的自己,是个爱吃零食、囤了一屋子零碎的人。

日记里,她感谢物业,感谢所有坚守岗位的人。

自己老旧小区的“看门大爷”,从疫情后就被老婆要求不许回家,因为家里还有孙儿。于是,每天见他在小区里逛来荡去“巡逻”,要么站在门口等老婆送饭来。晚上,敞着值班室大门,也不关灯,盖件军大衣就凑合着睡了。

她问银行工作的女友“竟然一直在上班?”,对方的反问让她无言——“雷神山、火神山不要开户吗?”

她也写自己无知,“竟然第一次听说,还有专门处理医疗废弃物的公司”。在环保公司任职的同学自豪地告诉她,“火神山医院第一车医废就是我们无害化清运处置的,目前武汉医疗废物产生量暴涨。我们不谈条件,干了再说。”

日记里,她写道,“这个城市,还有多少默默付出的劳动者。我们看不到他们,但我们真的离不开他们。”

武汉封城,公交停运。小区里60多岁的阿姨步行4个小时,去看望90多岁的老母亲,两人隔着小区栅栏大声喊话,远远见了一面。为了给老母亲网购采买,阿姨愣是学会了App下单。再后来,家里保姆告诉阿姨,90多岁的老母亲,也学会用手机支付了。

这些从妈妈那里听到的邻里故事,促使她在微博上帮忙呼救,“这是我一直担心的事儿。有很多老年社区,八九十岁的老人,平时自理无虞,但非常时刻,没有儿女在身边,买菜、买药、团购、手机支付……全超出了他们的能力,恳请街道和社区一定要想到他们的存在,优先照顾他们。”

“城里的,心惊肉跳;城外的,归心似箭。”但她仍在日记中写道,“每次听见电梯上下的声音都像一种安慰:这不是一座废城,还有人与我共同生活于此。感谢宽带供应商、有线供应商、电力公司、自来水公司、天然气公司……在围城里,是每一处努力咬合、默默运转的齿轮在支撑着小民们的生存。”

妈妈的菜地

1月27日

家门口不远处的地铁工地,已经停工若干天,今天忽然有响动,我看到有民工出入。

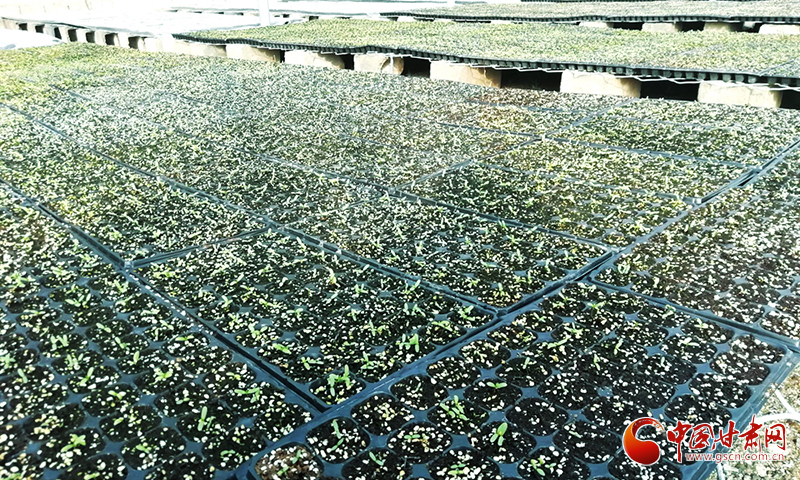

后来,有民工过来,跟我妈买大白菜。今天,在市场,大白菜十块钱一斤。

我妈当然不会收他们钱,给了一棵,与他们聊了几句——都戴着口罩,也不能深聊。

他们是在封城之前回家的,然后不知道在哪一关被挡住,又返回武汉。在这里,他们还有一个集装箱房子可以睡觉。但现在是冬天。他们本来是开一天工算一天钱,现在无工可开,吃饭还要钱。

集装箱房子里有电吗?有水吗?保暖如何?我从来没想过这个问题,想也无用,这不是我能解决的。

原来我见过他们在路边开饭,一个馒头,一个搪瓷碗里有萝卜白菜。现在只会更差。

我妈说:“这么往来折腾,没病也要病了……”

叶倾城着笔不少的,是妈妈和她的菜地。

那是一片小区旁边被拆迁的空地,全是建筑垃圾,一直没被开发,居民就把它变成了菜地。日记里那个要“买白菜”工人,之前看着妈妈开荒费劲,便扛着自己的十字镐过来,不吭不哈地帮忙开了一片。

叶倾城说,“那个民工与我妈都没有想到,这一片地,成为特殊时期,我们两边最宝贵的财富。”

封城后,小区的邻里看见“我妈”便一把抓住,当成救星,“胡老师,卖一棵大白菜给我吧。”这些平日里拖着购物车坐公交车买菜的人,一开始还有儿女开车送菜,后来机动车被禁了,孩子们也过不来,社区的团购还没有跟上,“走投无路,想起了我妈和她的菜地。”

这个时候,“我妈”是慷慨的,“蹲身下去,砍一棵大白菜。外面还是绿森森的,我妈想削净了再给,他们已忙不迭地接过去,千恩万谢。抱着大白菜的样子,像抱了个婴儿。”

邻居们说,“我妈”是这小区里的活菩萨,因为她经常把菜送给大家。

我妈就这样,把她的大白菜、萝卜,东送一棵,西送一根。原来给我们家做过钟点工的小张,我妈给了她一棵大白菜。她拿去包了饺子,今天送了一饭盒给我们。

另一位老邻居送了我们一盒樱桃——樱桃是什么价钱?这怎么好意思收。人家说:“现在樱桃好买,白菜不好买。”

妈妈送菜,叶倾城也送。有孩子家长跟她打听“哪里能买到菜时”,她同样特慷慨地说,“到我家楼下来,我妈妈有菜地,拿一棵大白菜一棵萝卜,也能坚持一周。”

再后来,小区封闭,“我妈”无法再去菜地,洋镐大爷(工地民工)隔着小区的栅栏,接受了“我妈”的嘱托,接管了菜地。

叶倾城妈妈叮嘱“洋镐大爷”们:“想吃什么,自己去割去拔。”

然而,他们答,“想吃肉”。

他们在集装箱里住了一段,就开始起锅做饭,去超市买肉。但是,武汉超市全线关闭,只接待团购用户——他们买不到菜了。

“他们不属于任何社区,没有人会帮助他们。”叶倾城说,“我想起那些在停车场、在车站附近的被困人员——全市拉网了,他们将以何为生?”

叶倾城跟妈妈商量,“我在物业买菜群里下单,会送到小区门口,你要不通知他们自己去取。”

然而,那片在“围城”中给予他们希望的菜地,并没有坚持到疫情结束。

3月6日,叶倾城在日记中写道:

洋镐大爷打电话给我妈,说:菜地没了,被人把菜都拔了,装上车开走了。

叶倾城安慰母亲,也安慰自己:

“我们已经过得还好,这些日子老人无病,小孩无虞,都值得庆幸。”

期待城开,这一季春事正好

草地:你怎么想到记录“围城”?

叶倾城:最开始,我和所有人一样不知所措、惊慌,而写作,是我一直的生活方式,就很自然地延续着。

这城中有一千万人。我想他们的声音,应该被听见。

草地:日记多大程度与你个人生活相关联?

叶倾城:我与大家一样,上有老下有小,我担心老人的药物,担心小朋友的牙套千万别掉,担心家里的水与电……我又不希望他们看到我的紧张,我想让老人安心,当作一个漫长的假期;让小朋友能好好上网课,当作一次难得的自习。

很多时候,我心中有咆哮,然而我的写作是克制的。我希望我在文字里消失,尽量客观。我也希望藉由文字,让我的某一部分存在。

草地:我们看到你把视角放在小人物上。

叶倾城:我坐在家里,更远的人接触不到。而同样,我觉得他们不应该被忽视。

如果这座城市停了水、停了电,会是什么情况?

方舱中病人需要大量吸氧,我的邻居有人一直在加班,在生产氧气瓶。这是他们的工作。

我的记录,也是工作。

草地:为什么念念不忘母亲的菜地?

叶倾城:这段时间,“吃”是我们关注的头等大事,食物足够,才不恐慌。这是一个很小的小区,团购经常难以完成,而一块不断提供食物的菜地,像风雨飘摇中的灯塔。

草地:我看到你特意强调,武汉本地医生更应该得到媒体关注。

叶倾城:是的,武汉本地医生到目前都是全员上阵。在许多小医院,连轮休也做不到。尤其到了后来,就直接当作正常上班。相当多的医生,已经两个月没有回过家了。更别说,那么多的感染,那么多牺牲……

草地:我们看到你分享了很多关于孩子、关于读书的事。

叶倾城:分享读书是一件很自然的事,人在痛苦的时候,是可以躲进文字里去的。

我曾与一线呼吸科的一位女医生聊天,她有两个小孩。她说,她在前方与病毒作战,后方,是她的老公在带哭闹、害怕的孩子。

她在前线,先是救治了自己染病的同事,又不幸被感染,被同事们救治,到最后,彻底康复的她,又一次去救治其他患者。

她在病房里,问孩子爸爸:“你是怎么带小孩的?”

孩子爸爸说:“靠故事。”

六岁的女儿问爸爸:“妈妈是不是像《勇气传说》里的妈妈一样变成了熊?我知道,她还会变回来的。”

那段时间,正是她染病在隔离病床,从来没有人向小女儿提起过,谁也不知道孩子为什么会有这样的想法。

故事里,变成熊的妈妈会变回来,沉睡的山川会苏醒。

到最后,爸爸带着孩子们读《银河系漫游指南》,从最开始,地球即将被拆迁,到最后,地球什么也没发生,好好地重新开始。

大儿子与小女儿都笑了,他们都懂。

因为,人类最宝贵的就是:希望。

草地:你如何看待抗疫写作?

叶倾城:我想说,作家什么都可能写,岁月静好可能写,大灾大难亦可能写,儿女情长是主题,英雄气短也未必不是——而武汉,是一座英雄的城市。

草地:您最期待的是什么?

叶倾城:期待开城。

疫情结束了,就出去走走,这一季春事正好。

相关新闻

- 2020-03-24宋代诗词中善待野生动物的理念和实践

- 2020-03-24中国近代文体嬗变

- 2020-03-23繁体字的文化承载不应被过度放大

- 2020-03-23感受战疫中语言的力量