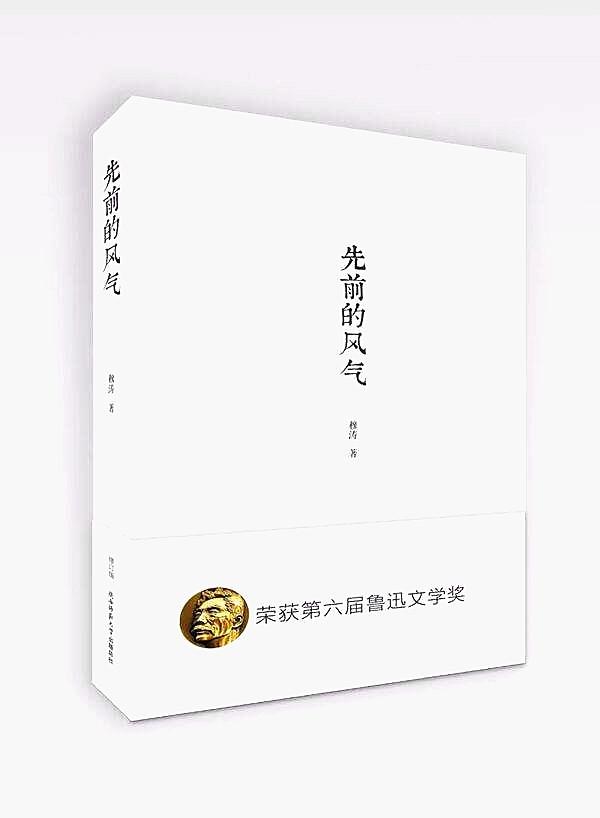

记得那时风日好 ——读穆涛《先前的风气》

记得那时风日好 ——读穆涛《先前的风气》

说起穆涛,不得不说这样的一种关系,少年时,喜读三毛,因为三毛对贾平凹描写的关中风月一往情深,所以就又读贾平凹,贾平凹和穆涛俩人写文互相惺惺相惜,所以,又转身读穆涛,是顺理成章的事。

没有看到《先前的风气》这本书之前,我已经看过此书作者穆涛编辑的很多文章了。穆涛文很杂,很冷,很平。但在杂、冷、平的背后是他文字的磅礴大气与犀利尖锐,这磅礴大气与犀利正是如今我们渴望看到的有思想穿透力的内心表达,穆涛是河北人,莫非燕赵之士都是这般。

说一说《先前的风气》这本书。我喜欢一本书,往往是第一眼的事,从图书馆看到这本书的刹那,我就觉得我认识这本书很久了,从一个月的借阅期限到续借,再到又借一个月,三个月的时间对一本书爱不释手。阅读这本书的快感来自于它的文字,汪洋恣肆,不拘一格,充满比“丁聪体”还澄澈犀利的语言,仿佛一树灼灼闪光欲迷人眼的繁花,透出历史的厚重,作者写得自足而丰饶,每个字都似乎有光,照亮华夏民族几千年的文明。

作为华夏子孙学一点古文,究一些信史的沟壑,通一点先前的风气,钻一钻旧砖与新墙,是很有必要的。穆涛之文,经纬百态,包容万象,有自己独到的见解。总的说《先前的风气》很吸引人,怎么个吸引人,想偷懒,抄此书序言《我看穆涛》中说的:

“穆涛是属于北方的。灰色城墙边上一座角楼,暗色的金描绘了暗色的蓝,黄昏的时候飞旋着一群蝙蝠,脊吻处是几只昂立的小兽。天色显得深远而空阔。这样的氛围最接近他——低沉,平稳,温暖,看似漫不经心,光芒却无微不至,且一味地随着心性,成千思绪穿过多少朝、多少代,多少年、多少事。这样的精神风度,或是外经封疆燕地、秦城汉都所成,或是内由涵养老庄、浸淫道论所至。故一曰傍日月,挟宇宙,游乎尘垢之外;二曰忘乎物,忘乎天,独与天地精神往来;三曰原天地之美,达万物之理,逍遥于天地之间。因此为文,波澜不惊,却往深邃里用力。又长安写意,在心底处雕梁画栋,字字句句透出千年晨钟暮鼓之钝响来。”这段话后面又展开着重说穆涛文字的悟、是、通和善,可谓胸中千古事,笔底有春秋。

穆涛只用了176个字符,带着温情与敬意对《阅微草堂笔记》进行了评说,是的,只有区区176个字,题目是《大实话》:

“纪晓岚的《阅微草堂笔记》是写身边事眼前事的,但小题大做,片羽吉光,一羽飞鸿,且心宽眼亮,笔法也自成一格。选两则札记,一为官场风气一种,再是兄弟失和……

纪晓岚冷眼看世事,但心是热的。文风也朴实,笔下全是老百姓的大实话,不扭捏文人腔,不高瞻远瞩地提升境界,更不乾隆爷长乾隆爷短的。一个文章,百年之后再读,仍然新鲜,仍不过时,就应了那句俗话——文章千古事。”

而现在的散文书写呢?动辄就上万字,拖拖拉拉,以为只有写长了好像才有文采,肚子里才有墨水。“文章见高低不在长或短。跑马拉松得金牌,跑一百米也得金牌。文章写长了,书写厚了,是吃苦耐劳的模范,让人敬重。但如果一个很长的故事,没有更大些的指向,仅仅沉溺于事,可能于此事有所补,但不会有大的响动。”(《小的故事》)

这实话说的,有点师承贾平凹,让人不禁捂嘴大笑。坊间总是传出一些贾平凹不分场合怼人的趣事。人家说,贾老,我还没有你的字呢。言外之意是,您送我一幅呗。这憨憨的贾老说,很多人都没有。

说远了。继续说《先前的风气》。

书中单独有一章是“贾平凹记”,从多角度来写老贾这位文坛才子,其评说我就省略了,有兴趣的读者可以拿这本《先前的风气》细细读,我读得最有兴兴头的是,贾平凹与穆涛的一些趣事,《以前》、《收藏》均有看了让人忍俊不禁的趣事。穆涛有失三宝之痛。“一痛是杯子,一痛是汪曾祺老人的画,一痛是军统大特务用过的文件柜。”穆涛的杯子是一个瓷艺家给他专制的,舍不得用,放办公桌上旁观,一天,老贾走进来说吃点药,倒点水,他指着那杯子,就用这个吧。穆涛说这个不是喝水用的,他说,是吃药,不喝水。等倒了一点水给他送过去,一会儿,他就带着杯子回家了,“药”还留在他办公桌上,是果味VC。

在《一杯水》中穆涛对现在怎样写文也有自己的见解:“散文写作不宜热衷于挖掘自己的特长,不断地对自己有惊人的发现,有知识,有文化,有感情,有境界,这种思维路数,有碍于突破写作的大格局。如今是哲学和科学大碰撞的年月,也是经济和文化大碰撞的年月,这样的社会趋势,散文写作应该以怎样的方式去应付,还真是个大课题。”

穆涛的文字总是让我觉得有股秋天的金贵气息,跟谁仿佛相似,跟谁呢?闭着眼睛仔细想想,突然想起前些天去终南山拜谒的老子,这就对了,穆涛的气息跟老子何其相似,长安之风吹过老子,吹过先秦的子民,如今吹着这位遗老气息浓郁的穆涛,如果时间穿越,让穆涛和老子一起说文论道,说不定会碰撞出更加璀璨的火花呢。

穆涛说,他的《先前的风气》里多篇文章是“给读者散散心”的,实则呢,我们这些犹如得到大厚礼的读者在“散心”的同时,对古人的正心、诚意、修峰、齐家、治国、平天下有了更深的悟,对坊间言产生了极大的兴趣。

细细读《先前的风气》,使人明智,这些智慧不是生活中能够得来的,也不是查阅网页就能获得的。这是一块开阔的田亩,你尽可以从容徜徉,不必担心迷失,即使迷失了也不要紧,你迷失必是迷失在了古风遗韵之中,末了,作者总会轻轻拉你回来的。

好书是具有普遍意义的,是营养一切人的面包和水,当一个人和写作者有了某种特殊的相同的遭逢和心境,思绪由作者的笔展现了出来,那么这两个人势必会惺惺相惜。穆涛胸中就是一座仓库,古文化的迷人色泽,被穆涛一管生花妙笔刻描得生动如画。在文学社会学中有一派说法,一部作品的完成,是作者和读者两个环节共同作用的结果,穆涛的雅慧之文,是对我这样的读者最好的报偿了。

这样挺好,作者吉祥,读者如意。其实也只是一个人一厢情愿地在《先前的风气》里和作者惺惺相惜。有时忙了,睡前才能读上几页,除去一天碌碌无为之悔恨,拥书入梦,也是一个彩色的梦。

如今的生活,远丰富于古时,多种多样的获取知识的模式,可我还是喜欢这种手捧一册书页,细细品味。阅读,是一个人的修行,昔王士禛《花草蒙拾》有言:生香真色人难学,确也。更多的阅读是力气活儿,聚精会神于一本书,仿佛与书写的人打了一架,最后,双双力乏懈怠。

年龄能使人增加睿智,中年后我慢慢领略出了先秦子书,唐宋史籍的好处。中国人如果只读一部书,我想非《史记》不可;对于我们需要多看看先前的风日,读一读《先前的风气》就好了。读书人就像奶牛,吃了那么多草,总有奶能挤出来的,何况吃《先前的风气》这棵草,很过瘾,很适合口味,读这样的作品,总是体会到一种混合着愉悦和怅惘的复杂情绪。愉悦不消解释,是好书好文字赐予的好心境。怅惘,则是这样的好文字,我怎么写不出写不透呢。

不求章法地写出以上这些,是为了留存对一本书一个人的懂,或不懂。断断续续地,把对那时好风日的体会写出来、说出来总是有差离的,太珍视的东西,往往无话可说,或者总是忍不住要写要说,勉强能够表达我读穆涛《先前的风气》的敬重。

□张 艳