远去的线砣儿

远去的线砣儿

前几天浏览朋友圈,无意间发现武山文旅局发布的《武山县非物质文化遗产保护名录》,顺着目录看下去,当我看到“线砣儿捻线”手工技艺时,一下子思绪万千,心情久久难以平静。

我的家乡属于武山县边远山区,山大沟深,在物质匮乏的年代,村里难得有个卖针头线脑的小货郎担光顾,村民们缝衣服纳鞋底织毛衣的线,全要靠家里的那个线砣儿了。

线砣儿,是由砣头和砣杆组成。我家的线砣儿是母亲从娘家带回来的,砣头是玉石的,铜钱大小,厚约3公分,形如木陀螺,做工精湛漂亮。砣杆是一根小木棒,筷子粗细,上端有一道小小的凹槽,那是用来拴线的,我们叫它木钩。因是外婆唯一留给母亲的遗物,母亲视它如宝,它凝结着母亲的勤劳,见证着我们一家人缝缝补补的艰苦生活。

小时候,我最喜欢看母亲捻线了,母亲捻线时,先把线固定在砣杆中间,再打一个活结扣在木钩上,然后两手交错把手里的棉花拉扯成长长的线条,再用右手大拇指和食指用劲一捻,线砣儿就像木陀螺般转动起来,待到棉线条越收越紧,这时母亲除去木钩处活结,把已捻好的线一圈圈缠绕在砣杆上。有时候,我们这些小孩子出于好奇,拿一根筷子插到洋芋上,做一个简易的线砣儿,学着大人们的样子捻起线来。捻线是一门技术活儿,不会捻线的人,捻出来的线疙疙瘩瘩,粗细不均匀,就像鸡肠子一样。

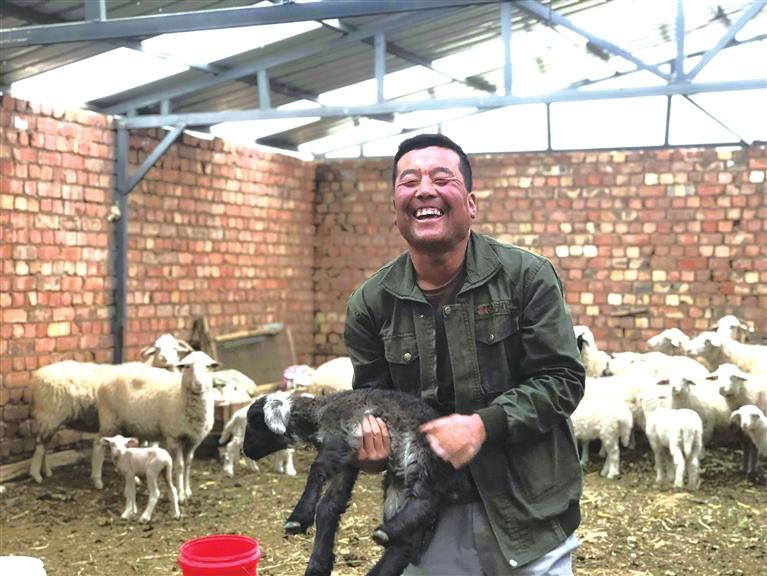

上世纪七十年代,村里很多人家都养着羊,我家也不例外。每到农闲时间,母亲就和左邻右舍的老大娘、小媳妇坐在一起,边捻线边拉家长。其实,母亲白天要参加生产队的集体劳动,晚上收工回家要做饭、喂牲口、缝补浆洗……一天到晚忙得像个陀螺。小时候,我经常一觉醒来,都会看到母亲在昏暗的煤油灯下,用捻好的线做着各种针线活儿。记得上小学三年级的时候,我看到有同学穿着毛衣,心里十分羡慕,做梦都想拥有一件自己的毛衣。爱美是女孩子的天性,放学回家后,我拿出家里的羊毛,开始练习捻毛线。那个年代的孩子,知道生活的艰难,从小就帮大人做些力所能及的活,村里十一二岁的女孩子,几乎都会捻线,编织袜子、手套。

虽然时光流逝了几十年,可我依然清楚地记得我亲自捻毛线,母亲在煤油灯下为我编织的那件毛衣,柔柔的、软软的,温暖了我一个又一个严寒的冬天,也温暖了我以后一段又一段绵长的岁月。

“慈母手中线,游子身上衣”,这首感恩母亲的诗歌,吟出了多少游子的心声!勤劳善良、任劳任怨的母亲,用自己勤劳的双手,使我无忧无虑地度过了那段艰苦的岁月。时过境迁,线砣儿已离我们远去,但它却深深地藏匿在我的心里,永远难以忘怀。

□邓书俊

相关新闻

- 2020-11-16西凉雪

- 2020-11-16一条河流的歌谣

- 2020-11-15在南梁的土地上

- 2020-11-15“阳朵姥姥”刘雪玲素描