冬至已至

一场又一场的雪就把这个冬天送到了季节深处。

冬至,似乎就是冬天的一个风水岭。冬至以前,“细雨生寒未有霜,庭前木叶半青黄”,是深秋的颜色,初冬的气息;冬至过后,“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”,是深冬的滋味,是光阴的味道。冬至以前,偶尔落几场雪,似乎落得有点心虚,有点轻佻,感觉战战兢兢;冬至过后,每场雪都下得理直气壮,下得气壮山河,北风呼呼刮,雪花纷纷扬扬卷,漫天的雪花似乎在风中进行一场豪华演出,那就是冬天应该有的样子。走在漫天的风雪中,感觉自己也是一片雪花,是组成冬天的一个元素而已。

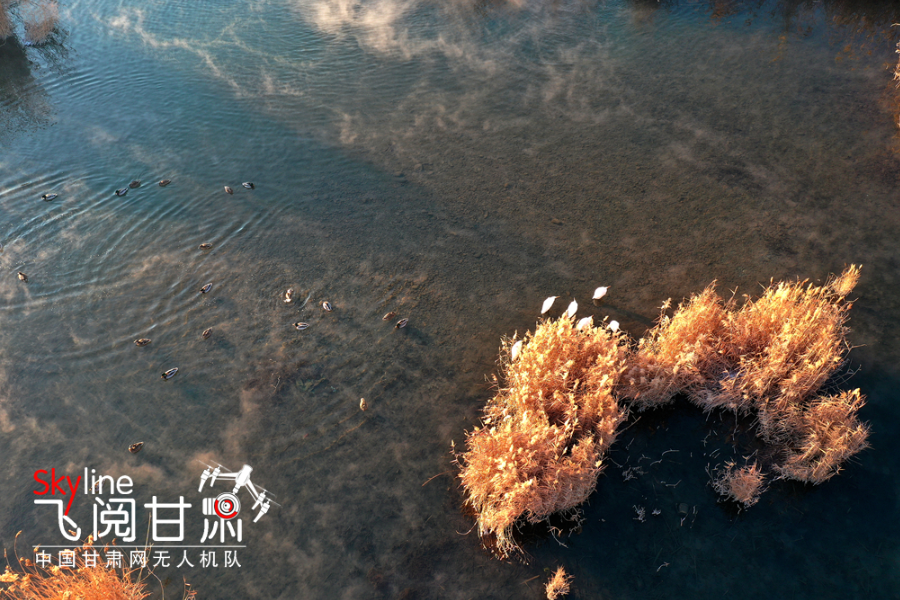

我喜欢北国的冬天,山明水净,大地空旷,落叶与雪花齐飞,飞鸟与云朵共舞,在偌大的舞台上演绎着岁月最美的旋律。蒹葭苍苍,雨雪霏霏都是冬天最美的诗句。穿行在冬季,在寒风雪花的簇拥下,似乎感觉到光阴的分量。

其实,面对这些节气,古人似乎更有情怀,把草木的气息,雨雪的味道都用美食做了载体,所以感觉唯有美食才是镌刻在骨子的文化,灵魂深处的家园,是精神巢穴,是故乡的胎记。

古人对冬至的说法是:阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”。每年农历冬至这天,不论贫富,饺子是必不可少的节日饭。有谚语云:“十月一,冬至到,家家户户吃水饺。”据说这种习俗,是因纪念“医圣”张仲景冬至舍药留下的。东汉时他曾任长沙太守,访病施药,大堂行医。后毅然辞官回乡,为乡邻治病。其返乡之时,正是冬季。他看到白河两岸乡亲面黄肌瘦,饥寒交迫,不少人的耳朵都冻烂了。便让其弟子在南阳东关搭起医棚,支起大锅,在冬至那天舍“娇耳”医治冻疮。他把羊肉和一些驱寒药材放在锅里熬煮,然后将羊肉、药物捞出来切碎,用面包成耳朵样的“娇耳”,煮熟后,分给来求药的人每人两只“娇耳”,一大碗肉汤。人们吃了“娇耳”,喝了“祛寒汤”,浑身暖和,两耳发热,冻伤的耳朵都治好了。后人学着“娇耳”的样子,包成食物,也叫“饺子”或“扁食”。这种扁食不同于饺子。

这样的故事总是带给一种温暖,似乎让每道美食都有了历史的渊源,文化的色彩。而饺子也成了冬至这一天北方人必吃的美食。

在我的记忆中,到了冬天这一天,因为家里孩子多,包饺子自然是不可能的,故乡人就做蛆芽儿饭。其实,这叫法应该是与面的形状而叫的。那一天,母亲早早和好面,等到饭点的时候,我们就围在案板跟前,看着母亲拿一把干净的梳子,拿一团面,揪一小块在梳子上一滑,蛆芽儿就从指间滑落,孩子们在旁边欢呼雀跃,真正到了“冬至大如年”。等到蛆芽儿做好了,母亲就开始切肉、摘菜、剥葱蒜等。不管生活有多清苦,那一天是必须有肉的,那顿饭,有肉,有土豆,有豆腐,当然出锅的时候再加上点葱花、蒜末、韭菜等等。看上去色彩缤纷,孩子们端着粗瓷大碗,咬着蛆芽子,吃出了一种战战兢兢的快乐,吃得酣畅淋漓,吃出了童年所有的快乐,也吃出了过年的感觉。那一天贫瘠的小院显得富足,院子里欢声笑语,天空中炊烟袅袅,那是记忆中最美节日。

昨天,在北京的姐姐打电话,感慨说,马上又冬至了,还是喜欢老家过节的感觉,只有吃了饺子和蛆牙儿饭,才感觉过了真正意义上的冬至。如今,北京这儿居然吃馄饨。言语里都是对老家的一种思念。我本来想告诉姐姐,过去老北京有“冬至馄饨夏至面”的说法。相传汉朝时,北方匈奴经常骚扰边疆,百姓不得安宁。当时匈奴部落中有浑氏和屯氏两个首领,十分凶残。百姓对其恨之入骨,于是用肉馅包成角儿,取“浑”与“屯”之音,呼作“馄饨”。恨以食之,并求平息战乱,能过上太平日子。因最初制成馄饨是在冬至这一天,在冬至这天家家户户都吃馄饨。最终,我也没有告诉姐姐,这些她不太懂,她心中还是装着这座叫民乐的小城,还是想着一碗饺子,一碗蛆芽儿饭,那才是这个节日给她的所有念想。

这几年,在张掖山丹县清泉镇祁家店村,每年都有数万名群众参加山丹县祁店冬至民俗文化节,同吃具有浓郁地方特色的民俗文化盛宴“牛娃子饭”。“牛娃子”饭在当地历史悠久,由厨师把面和好揪成蚕豆般大小,再用专用的梳子摁上梳状花纹,形似花牛犊头,煮熟后与炒好的肉菜烩在一起,盛在大锅里供群众免费食用。其实,和我们民乐的蛆芽儿饭应该是一样的传承。

每一年,那简直就是文化的饕餮盛宴,活动现场热闹非凡,近百米的灶台、几十口大锅,上百名的厨师用近千斤猪肉、万斤面粉烹饪的“牛娃子”饭,让当地群众和慕名而来的游客大饱口福,共同祈福来年风调雨顺。期间,还举行了山丹宝卷传承念唱、摄影展、“嗷冬至”民间歌舞演出等活动。我想,那样热闹而恢弘的场面没有任何地方的冬至可以超越了。

一个节气,满满的文化元素,满满的温暖记忆。这个冬至,我也去那个叫祁家店的村庄吃一顿牛娃子饭。我相信,我吃到的是一种绵长的文化,吃出的是一种情怀。

□吴晓明

相关新闻

- 2020-12-21庚子的云彩

- 2020-12-14来高台 咥一碗拉条子

- 2020-12-14甘州历史上的茶马市场

- 2020-12-14海原大地震一百年遥祭