书衣在说话——作家孙犁“书衣文录”全编首次面世

书衣在说话——作家孙犁“书衣文录”全编首次面世

未经整理的“书衣文录” 百花文艺出版社供图

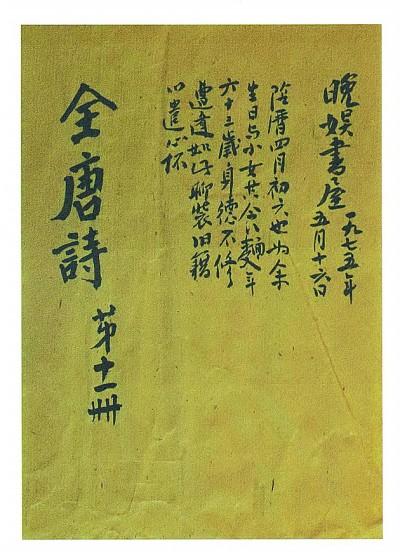

在《全唐诗》书衣上,孙犁记下当天过生日,与小女共食面。百花文艺出版社供图

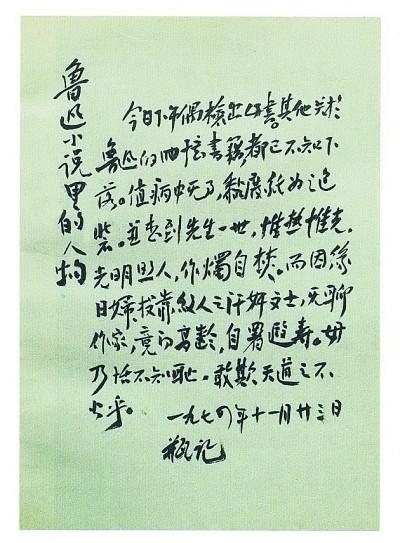

在《鲁迅小说里的人物》书衣上,孙犁写下对鲁迅等作家的评价。百花文艺出版社供图

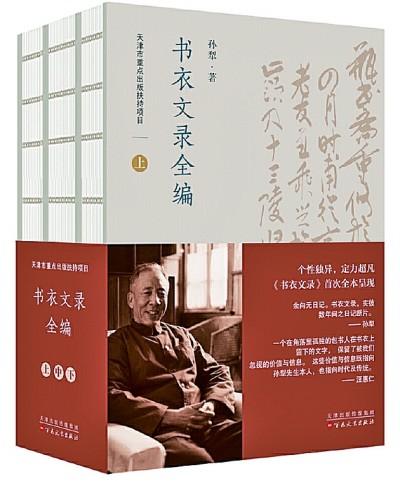

孙犁著《书衣文录全编》 百花文艺出版社供图

作家孙犁一生爱书、藏书、惜书,每有中意的书必购入,并用牛皮纸等包裹好,形成“书衣”。而当时若有见解或所感,便在书衣上简要记下,形成短小的题跋或日记。20世纪60年代末到90年代初,他在他的千余藏书上写下了550余篇这样的文字。

近日,这550余篇文字,由百花文艺出版社整理成《书衣文录全编》,正式影印出版。

一桩夙愿

孙犁与百花文艺出版社的交往,跨越了近半个世纪。

交情之深厚,以至于孙犁在迟暮之年,看到该社编辑抱着一盒精装版的《孙犁文集》上门找他时,恍惚觉得“我所有的,我的一生,都在这个不大的盒子里”。

“从20世纪60年代‘百花小开本’丛书收录孙犁先生的散文集《津门小集》开始,到80年代几乎每两年出版一本他的散文集,再到90年代出版他的《曲终集》,以及数次为他整理出版《孙犁文集》及补订版,我们社三代同人,都与孙犁先生和他的家人保持着紧密的联系。”《书衣文录全编》责编、百花文艺出版社《小说月报》副主编徐福伟告诉记者。

所以,当孙犁的后人把他留存于书衣上的隐秘心迹交付百花文艺出版社出版时,并没有太多的疑虑。

这些心迹的发现,也很偶然。

“2013年是孙犁先生100周年诞辰,为了重新编纂出版《孙犁文集》(补订版),我们社进行了大规模的孙犁散佚作品征集工作。那年夏天,在先生家人处,发现了几个藏书柜。柜子里大概藏了不下千种书,都用牛皮纸等纸张包裹着,被麻绳系成捆。让我们感到惊喜的是,细看这些牛皮纸,上面不仅有题跋,还有按时间记录的类似日记之类的文字,最早的竟然写于1964年,而且从来没有发表过。”徐福伟回忆。

牛皮纸本身泛黄,麻绳几乎一拉就断,隔着柜门,徐福伟都能感受到书衣上留存的年代气息。

那一次,300余篇孙犁手稿被发现,整理成《书衣文录(手迹)》,于2015年出版,在学术界引起了轰动。

“然而,当时由于种种原因,还有一些藏书的柜子没能打开。那些没能打开的书柜,就成了这些年来我们编辑们心中的一大憾事。”徐福伟说。

“如果等到孙犁先生的藏书散佚了,这些手迹就永远找不回来了。”几年来,百花文艺出版社总编辑汪惠仁始终有一种要为先贤留存“绝学”的紧迫感。

2019年,在孙犁家人的大力支持下,汪惠仁带着一个团队再次登门,对孙犁的藏书进行了一次全面梳理,从中又发现了250余篇未曾“面世”的手稿。

这些新发现的手稿,加上近些年来学术界陆续发现的“书衣文录”,与此前已经发表的《书衣文录(手迹)》一起,汇编成了《书衣文录全编》,以影印配释文的形式,呈现在读者眼前。

“总算是了却了一桩夙愿。”汪惠仁说。

一个角落里的包书人

细读《书衣文录全编》,不难发现,其内容广泛,不仅涉及对藏书本身及作者高下的评价,也有对日常生活、文学创作、文坛交往的记录,甚至对时局的评论。

如在《益州名画录》书衣上写下的“时值春寒,大风不能外出”,记录天气。

如在《鲁迅小说里的人物》书衣上写下的“(鲁迅)先生一世,惟热惟光,光明照人,作烛自焚。而因缘日妇、投靠敌人之汗(汉)奸文士,无聊作家,竟得高龄,自署遐寿。毋乃恬不知耻,敢欺天道之不公乎”,评价当时的文坛耆宿与新宠。

又如在《司马温公书牍》书衣上写下的“世界舆论:亚洲一盏明灯熄灭了。谓周(总理)之死。强忍热泪听广播。”表达对周总理逝世的伤感。

“书衣文录”,在事实上构成了孙犁的日记。这个在角落里的包书人,通过在书衣上写随感,保留了被我们忽视的价值与信息。这些价值与信息,既指向孙犁本人,又指向时代及传统,这正是“书衣文录”的魅力。汪惠仁分析。

“孙犁是一代文学大家,如果只是简单地将他归结于某个流派,例如荷花淀派,是比较狭隘的理解。他早年文字清新,晚年作品里多了顿挫之声,留给文学史的意义早已超越了流派之分。在《书衣文录全编》里,他更是谈读书、谈人生、谈现实、谈社会,有见识、有趣味,让我们看到他不仅有白居易似的清丽,也有杜甫似的沉郁。”《小说评论》主编王春林对记者说。

在出借复还的《西游记》书衣上,他看见污损之迹,叹时下的青年不爱书;在《缶庐近墨》的书衣上,他通过记录所居小院二十五年的变化,谈时代动荡、人心不古;在《兰亭论辩》的书衣上,他记录书籍论斤卖的现象:“拿着文化开玩笑,可叹也。”

《书衣文录全编》里,还有孙犁对亡妻的悼念,有大地震来临时不愿出逃的达观,有逃避单位体检故意让人测不出血压的顽皮,还有青年赠来自己满意的书时像孩童一样喜悦溢于言表的真诚。

“他是一个活泼泼的人。”徐福伟谈自己的编辑心得。

一条理解革命作家的路径

作家孙郁在阅读《书衣文录全编》时,常注意的是里面挥之不去的鲁迅的声音,“这成了他精神史的一部分”。

“孙犁早年文字清纯如童子之音,晚年的他,阅读趣味与写作趣味都有变化。他按照鲁迅的书单一部部购书,对野史、杂著渐生兴趣。买章太炎遗书,不忘鲁迅的遗训;读《世说新语》,引《中国小说史略》之语解之;览《流沙坠简》,有《热风》里的智慧;讲《蜀碧》《蜀典》,念念不忘的是《且介亭杂文》里的评点;阅《沈下贤集》,以《唐宋传奇集》对之。这种读书法,看出鲁迅的影响力之大,一面也多了他人所没有的感觉。”孙郁在为《新文学史料》所写的一篇《书衣文录全编》书评文章里,这样写道。

鲁迅的文字是有感情,有冷暖,有是非,有批评的。这也是孙犁的追求。在他那里,读书与读人,乃至人生,是一体的。由《书衣文录全编》里的文字看,面上仿佛京派的闲适,实则是革命者的谈吐。他在进入学术的殿堂的时候,没有忘记的恰是自己的民间本色,孙郁评价。

“在文学史上,一般将孙犁的创作分为两个时期:第一个时期是1956年之前,第二个时期是1976年之后,两个时期他的创作风格差别很大。其间的20年,以往学界认为,他一直病着没有什么作品,也找不到他风格突变的原因。直到‘书衣文录’的出现,为我们提供了一把理解孙犁的‘钥匙’。”北京师范大学文学院教授张莉告诉记者。

翻检孙犁的藏书,有经、史、子、集,也有碑帖、书法、画谱;有《太平御览》这样的官修大系,也有《通鉴胡注表微》这样的学人小书;有《毛诗注疏》《唐代文献丛考》《全宋词》《元文类》等“正典”,也有《红楼梦》《西游记》《聊斋志异》等“稗官野史”;有李太白、杜子美、苏东坡、曹雪芹、鲁迅,也有狄更斯、巴尔扎克、托尔斯泰、肖洛霍夫。

“《书衣文录全编》,让我们看到了一代革命作家阅读的丰富性和宽广性,看到了他们如何构建自身的知识体系和精神世界,继而又让这种经验影响自己的创作。由孙犁可推及柳青、赵树理,他们的知识体系构建也许和我们所预设的不完全一样。”张莉这样分析把《书衣文录全编》放置在一个更广阔的时代背景之下来理解时,所具有的意义。

在张莉看来,诸如《书衣文录全编》这样的书,也许是冷门,也许上市后没有凸显太大的商业价值,但它的文化价值,也许是无穷的。

(本报记者 韩寒)

相关新闻

- 2021-09-27这套书解读“有意思”的书法

- 2021-09-27十位青年用一本书讲述新西藏的青春故事

- 2021-09-27从援藏到留藏 陈人杰的诗和远方 ——陈人杰《山海间》新书首发暨研讨会在京举办

- 2021-09-27作家阿来:用更宽广包容的视点书写中华民族文化