在历史烟尘中触摸楼兰

在历史烟尘中触摸楼兰

记载在《史记》《汉书》中的楼兰古城,因为自然条件的变化而消失在茫茫大漠之中。上世纪初,瑞典探险家斯文·赫定揭开了她神秘的面纱,同时也开启了楼兰研究之门。

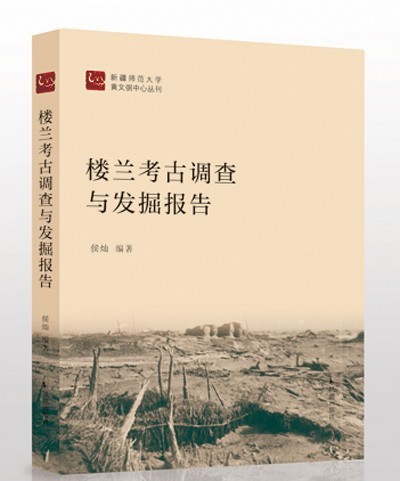

当时的考古发掘,多由海外冒险家完成,直至1927年中瑞西北科学考察团来到这里,中方队员黄文弼在土垠遗址所掘得的汉代木简,让寻找楼兰的印记里有了中国人的名字。1980年4月,侯灿率考古队进入楼兰,获取了极为丰富的文物和文献材料,并在7年后,用《楼兰考古调查与发掘报告》(下简称《报告》)把楼兰带回考古研究视域。

阅读《报告》,仿佛跟着考古工作队走进楼兰古城:漫步走过枯朽的胡杨林,房屋周边布满桃核,掺杂着植物的土层墙皮,堆积麦糜的谷仓,不规则的城墙,蜿蜒的古水道以及房屋陶罐中的木牍竹简、官署佛塔、烽燧墓葬。

《报告》用数字为我们搭建巍峨的城墙、劲风吹过的沟坎、成片的房屋建筑,风蚀的佛塔,其间错落的陶壶、木人、布片、铜镜、铁钉、戒指、骨雕,还原着楼兰人的生活场景——他们临水而居,种植果木,耕作商贸,建九层佛塔,画斑斓壁画,更把中央王朝的统治管理模式扩展到此间。412枚木简、164份纸文书,记录了曹魏嘉平四年到前凉建兴十八年,78年间驻守楼兰的官员士卒们日常屯垦守备、领取器物粮食的信息,还有“浣易衣裳”的问候和“心书”字样。

器物测量、碳-14测定、文书年号……这些数字无声描述着古老城市的变迁,让我们在历史的烟尘之中能触摸楼兰的记忆:自石器时代起,楼兰就依傍孔雀河的下游聚集人类,两汉形成丝路孔道,魏晋成为西域长史的驻地。

虽然斯文·赫定的《中亚与西藏》《1899-1902年中亚考察的科学成果》以及随后斯坦因的《沙漠契丹废址记》《西域考古图记》等著作中都有关于楼兰的发掘记录,但侯灿主持的考古调查和发掘是价值和意义最大的一次,填补了空白,使中国学者在楼兰研究上有了发言权。在层叠的历史碎片中,更为系统科学的工作无疑能拼合出最贴近真实的楼兰图景。这次考察先从空中和地面探查进入楼兰的道路,1980年3月下旬才分东西两路进入楼兰,除了新疆考古所之外,新疆气象局、新疆地理研究所的加入,使得勘察、清理、图片制作、修复清洗较之以往都更为专业。

《报告》中的每一处细节都展现了历次发掘的过程,我们看到的不仅是考古现场,更是一部楼兰考古史。《报告》校订了斯文·赫定、斯坦因标定的楼兰经纬度位置,用更为细致的视角逐次展现了楼兰古城附近的河流、平原、胡杨林以及遗址中的各种植物,使城市地表的人文自然地理要素更为清晰。同时借助气象学的资料,找到了风蚀后的城墙确址,校正了斯坦因认为城墙呈正方形的错误。而墙址的确定,又使得对夯土层的测定更加细化,发现古城的建造是分筑而成。《报告》对城市建设的关注延及前期发掘者未能注意的城市供水问题,补充古水道的数据,沿水道的遗迹调查对斯文·赫定的发掘失误做了很多纠正,验证了斯坦因的一些看法,还在已被斯文·赫定、斯坦因言之凿凿清理完毕的西南区官署中得到了新的文书和文物。

斯坦因在《亚洲腹地考古记》中称,被命名为“孤台墓地”的墓葬群“杂乱无章”和“非常令人费解的混乱”,但《报告》发现该区留存的MB1墓葬并不是那么无序。在对已发掘的MB2墓葬再次清理的过程中,又发现了大量珍贵的遗物。可以想见,如果没有《报告》,或许我们就一直迷失在斯坦因的记录中而错失楼兰的风姿。

1987年3月,侯灿完成了报告,但由于种种原因,直至2016年9月16日侯先生永远睡去,楼兰还静静地躺在密封好的牛皮口袋中。

2019年12月,新疆师范大学黄文弼中心郑重接受了《报告》遗稿,倾注侯灿心血的手写稿和精细的线图、照片,经过整理和校改之后,由凤凰出版社出版,完整展现出中国学者的“楼兰”。(夏国强)

- 2022-04-20《世界马克思主义研究前沿理论追踪·第一辑》出版

- 2022-04-15《红船启航》书写百年史诗

- 2022-04-13《北京的山》

- 2022-04-13《小麦工业手册(四卷本)》:科技引领 助力粮食安全

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号