锦奁曾叠处,似闻香——在古代妆具中发现美

原标题:锦奁曾叠处,似闻香——在古代妆具中发现美

《锦奁曾叠》 邓莉丽 著 中华书局

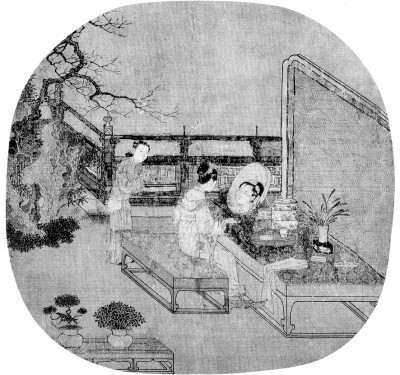

《靓妆仕女图》(宋)苏汉臣绘 美国波士顿艺术博物馆藏

【光明书话】

“春未央。画中开更长。锦奁曾叠处,似闻香。”想象一个古代的女子,春日迟迟,坐到窗下梳妆,一件一件打开她的化妆用具,漆奁玉匣、铜镜金梳、瓶瓶罐罐,琳琅满目摆满几案,幽香暗暗传来,别是一般旖旎,令人有太平盛世之想。器物是文化的产物,也是文化的载体,有些器物虽已不在日常生活中使用,仍需学者索隐发微、深心特笔,方才不负中华传统物质文化。邓莉丽教授的专著《锦奁曾叠:古代妆具之美》厚重典雅,以博物馆藏实物为主体,依据考古报告和近年研究发现,辅之以图像和文献,梳理了两千年妆具发展史,眉目清楚、美轮美奂,爬梳剔抉,功莫大焉。

“奁”(音莲)是今日不大用的字,对应的意义也在历史的波澜中有所磨损。查《现代汉语词典》可知,“奁”是“古代妇女用的镜匣”,比如镜奁、妆奁;妆奁同时也借指嫁妆,与奁资、奁田、奁币一样,是嫁妆的委婉说法。我曾一时好奇,在《红楼梦》里搜“奁”字,总计22次,绝大部分是“妆奁”,明确指向嫁妆的“妆奁”和作为梳妆用具的“妆奁”约略各占一半。关于后者,比如第二十一回,宝玉“因镜台两边俱是妆奁等物,顺手拿起来赏玩”,想来镜台并不等同于妆奁,镜台是家具,妆奁是器具。又比如第七十四回,探春“命丫头们把箱柜一齐打开,将镜奁、妆盒、衾袱、衣包若大若小之物一齐打开,请凤姐去抄阅”,镜奁与妆盒是分开说的。再回顾第一回“玉在匮中求善价,钗于奁内待时飞”,第六十二回芳官“启奁看时,盒内已空”,“奁”解释为妇女梳妆所用的精美盒子,颇为允当。明清两代都有包含“奁”字的女性美容及生活百科全书,分别是明代胡文焕编撰的《香奁润色》和清初王丕烈编撰的《奁史》,此处的“奁”指代了妇女的闺阁生活。

可是,《红楼梦》里除了妆奁,还出现过一次“茶奁”——第四十回写薛宝钗闺房,“有一个土定瓶中供着数枝菊花,并两部书,茶奁茶杯而已”。想起文人雅士的小玩意儿里,的确还有墨奁、香奁、印奁、书奁、诗奁、棋奁,所以“奁”从使用上说,并非只有妆奁一途。而海昏侯墓出土的两套子母奁实物,也提示我们妆奁并非妇女专属。许慎《说文解字》没有收“奁”字,但是有“籢”字,当时恐怕以竹木为材料。按照汉字会意的惯例,“奁”的繁体字写作“奩”,颇像大盒子里套着一组小盒子。在中国风盛行于欧洲的时候,西方人一直对“中国套盒”着迷,也许那“中国套盒”就是“奁”的形制。

时至今日,中国的物质文化史研究或是以材质为划分依据,青铜器、漆器、瓷器、玉器、金银器、木器等;或是以朝代为划分依据,唐代金银器、元代青花瓷、明式家具等。而“奁”跨越历代、材质多样、转变复杂,虽然王世襄、扬之水等学者都曾涉及,此前也有断代性专著问世,以及部分学术论文,但通史性质的“奁史”一直缺如,本书则填补了这项空白。

《锦奁曾叠》从妆具与古人生活入手,谈妆具的形制、材质、纹样和使用方法,还原古人日常生活一个留香溢彩的角落。

就妆奁来说,作为妆具最迟在战国时期就已经制造和使用,一直延续到清末民初。奁内可以存放铜镜、镜衣、梳篦、胭脂、唇脂、香泽、白粉、眉黛、油彩、假发、镜刷、小刀、粉扑、香料乃至首饰等珍贵的小物品,或丰或俭。马王堆一号汉墓出土的“九子奁”,出土时以“信期绣”绢夹袱包裹,上层放有手套、丝带、组带、镜衣等物,下层有长方形、圆形、椭圆形、马蹄形子奁共九个,分别存放脂粉类化妆品以及梳篦、假发、粉扑等化妆工具。宋元之际,流行多曲花瓣形三层一盖的妆奁,颇能体现“叠”的特点。

从历史发展看,妆具形态的变化随着起居方式而变化,古人经历了席地坐、过渡时期、垂足坐三个时期,对于妆具特别是镜台大小及高度的设计有重要影响。例如,席地而坐梳妆的时候,镜子要放于镜架之上,一般高度为85厘米。不仅如此,妆具的样式也与家具有相关性,比如明清时流行的宝座式镜台,就是仿照当时的家具式样。另外,妆具的风格往往反映着一个时代审美的总体风格——先秦的妆奁古朴神秘、汉代的妆奁恢宏浪漫、唐代的妆奁富丽典雅、宋代的妆奁清秀柔美、明清的妆奁奇巧繁复。

从使用的角度衡量,各个历史时期关于发式和妆容的审美风尚,直接影响了妆具种类和材质的更新。比如唐宋盛行插梳之风,金、银、玉材质的梳子由此大量增加。宋代头油和面油的使用更为常见,于是出现了专门盛放头油的小罐“油缸”。清代时流行樱桃小口,要用胭脂棍、玉簪之类的物件点唇,《宫女谈往录》讲到使用细节:“涂唇时把丝绵胭脂卷成细卷,用细卷向嘴一转,或是用玉搔头在丝绵胭脂上一转,再点唇……嘴唇要以人中作中线,上唇涂得少些,下唇涂得多些,要地盖天,但都是猩红一点,比黄豆粒稍大一点。”

自先秦开始,梳妆用具就是嫁妆的重要组成部分。乐府诗歌《孔雀东南飞》里女主人公的嫁妆被这样描述:“箱帘(奁)六七十,绿碧青丝绳,物物各自异,种种在其中。”明清时无论富裕还是贫寒,嫁妆中总会预备妆具,例如清代《陈确集》列出“奁单”,包含“梳卓一张……梳匣一个,镜箱一只,铜镜二面,面盆一个”。

梳妆用具的另一个用处,则是用于朝贡与赏赐。《安禄山事迹》记有这样一笔:“太真赐金平脱装一具,内漆半花镜一,玉合子二,玳瑁刮舌篦、耳篦各一,铜镊子各一,犀角梳篦刷子……”而越南、朝鲜、日本等国也都曾与中国交换妆具作为外交礼物。

《锦奁曾叠》的一大特色,是对古代梳妆用具的整体面貌及发展脉络作了梳理与考证。以妆奁为核心,又延及经妆奁“整合”的各种妆具。

作者依靠全国各地博物馆馆藏实物,辅之以考古报告和其他可靠文献,尽力搜集整理了700余妆具案例。她遍访南方博物馆,极大地拓宽了眼界。近年来“以图证史”是流行的方式之一,而作者颇有定力,坚持实物为主,图像为辅,绝不本末倒置,有一分材料说一分话,不擅自发挥,因此才能做到翔实、朴实、扎实、厚实。

此外,作者对纹饰、造型、设计素有研究,学术积淀深厚,因此在实物照片和历史图像之外,有大量线描图、结构图、示意图。妆奁承载着古人对幸福生活的向往,也是吉祥纹样的用武之地,书中对秦汉漆奁上的纹样、辽金宋元瓷质粉盒的式样等作了精心的梳理,对于辅助读者理解大有裨益。

最后一个特色则在行文笔调与装帧设计方面,全书案例繁多而娓娓道来,既符合学术规范,也能让普通读者读得津津有味。装帧用锁线装,便于摊开,图片总量700多张,收藏起来是一个小型图库。

妆奁虽器物,却牵涉着社会与文化,小中见大,自有乾坤。作者在后记中说:“一件件构思巧妙、工艺精湛的古代梳妆用具是中华五千多年文明史的独特见证,通过它们与古人对话,体会古人的智慧,探寻古人的物质与精神世界,这种发现的快乐远胜过治学的辛苦。”

(作者:马凌,系复旦大学教授)

- 2024-04-09顾炎武的“访学”之旅

- 2024-04-02畅谈文学创作 感受时代脉搏

- 2024-04-02从孩子走读到教师“走教”

- 2024-03-18专家学者共话北京城市建设文化历史

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号