三堂会审 | 以“放贷收息”为名行索贿之实

特邀嘉宾

张海涛 上海市宝山区纪委监委第五纪检监察室主任

张 凯 上海市宝山区纪委监委案件审理室主任

张 斌 上海市宝山区人民检察院第三检察部主任

谢 斌 上海市宝山区人民法院刑事审判庭庭长

编者按

本案中,国家工作人员甲向辖区多名商人“放贷收息”,其行为是否为民间借贷?有观点认为,即便甲以“放贷收息”方式向辖区多名商人收取“利息”的行为不妥,也应认定为违反廉洁纪律而非受贿犯罪,如何看待这种观点?甲收取的“利息”是否应全部计入犯罪数额,是否需扣除当地民间借贷利率对应的利息部分?商人庚尚未支付的“利息”是否应计入甲的犯罪数额?我们特邀相关单位工作人员予以解析。

基本案情:

甲,男,曾任A省B市C区环保局局长、C区科委主任等职务。

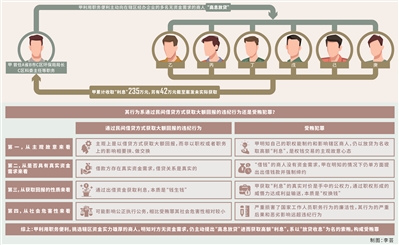

受贿罪。2014年,甲在担任C区环保局局长期间,利用职务上的便利,收受他人财物30万元,为他人谋取利益;2018年至2023年,甲在担任C区科委主任期间,利用职务上的便利,以“放贷收息”方式向多名在C区经办生产型企业的商人索取财物235万元,另有42万元截至案发未实际获取。

其中,甲以“放贷收息”方式向在C区经办生产型企业的商人乙、丙、丁、戊、己、庚索取钱财,具体如下:

1.2016年至2019年,甲明知商人乙无借款需求,仍以其担任C区环保局局长时为乙提供过帮助(当时乙未提出请托,也未与甲约定行受贿之事),主动向乙提出“高息放贷”,并约定年利率20%。乙考虑甲在担任C区环保局局长期间对其公司在环保方面提供的帮助,以及甲调任C区科委主任后仍能对其产生制约和影响,陆续接受甲出借款项共计140万元。至2019年,甲以“放贷收息”为名,共向乙收取“利息”50万元。

2.2019年初,甲明知商人丙无借款需求,仍利用其担任C区科委主任的职务便利,主动向丙提出“高息放贷”,出借款项90万元。丙考虑甲对其公司在生产经营和研发补贴申报等方面的影响力和制约力,接受甲出借款项。半年后,甲收回本息共计100万元。2020年,甲以同样的方式向丙出借资金100万元,至2023年,收取“利息”50万元。甲以“放贷收息”为名,共向丙收取“利息”60万元。

3.2020年,甲明知商人丁、戊、己无借款需求,仍利用其担任C区科委主任的职务便利,主动提出向丁、戊、己“高息放贷”,并约定20%至25%不等的年利率。丁、戊、己考虑甲对其公司在生产经营和研发补贴申报等方面的影响力和制约力,接受甲出借款项。甲从而以“放贷收息”方式分别向丁、戊、己收取“利息”45万元、70万元、10万元。

4.2023年初,甲明知商人庚无借款需求,仍利用其担任C区科委主任的职务便利,主动提出向庚出借款项140万元,年利率20%。庚起初未予同意,但考虑甲对其公司在生产经营和研发补贴申报等方面的影响力和制约力,经与甲协商,接受甲出借款项140万元,年利率10%,借期三年,共计应支付“利息”42万元。甲因被立案审查调查而未能实际收取该42万元。

查处过程:

【立案审查调查】2023年4月24日,C区纪委监委对甲涉嫌严重违纪违法问题立案审查调查,同年5月15日,经批准,对甲采取留置措施。

【党纪政务处分】2023年7月27日,甲受到开除党籍、开除公职处分。

【移送审查起诉】2023年7月27日,C区监委将甲涉嫌受贿罪一案移送C区人民检察院审查起诉。

【提起公诉】2023年8月31日,C区人民检察院以甲涉嫌受贿罪,向C区人民法院提起公诉。

【一审判决】2023年9月14日,C区人民法院以甲犯受贿罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金30万元。

甲向辖区多名商人“放贷收息”,其行为是否为民间借贷?

张海涛:本案中,甲主动向在辖区经办生产型企业的多名商人放贷,通过虚构借贷合意、设定高额利率等手段,以“利息”名义长期索取这些商人财物共计235万元。经梳理,甲“放贷收息”主要实施了以下步骤:

第一步:目标筛选。利用职务上的便利结识辖区诸多商人,从中筛选企业盈利状况好、资金充裕的人,明知对方无实际资金需求,出借资金不会产生风险。

第二步:强制缔约。主动提出以高额利率出借款项,相关商人因畏惧甲对其公司在环保监管、研发补贴申报等方面的制约力和影响力被迫接受。

第三步:收取“利息”。在明知借款人无真实资金需求情况下,通过借贷关系的名义获取高额“利息”,累计收取“利息”235万元,另有42万元因被审查调查而未能实际收取。

从表象上看,甲与这些商人确实签订了借款协议,约定了利息支付方式和还款期限,形式上符合民间借贷的基本条件,但对甲行为的最终认定不能仅看表面,而应根据其行为的本质作出准确认定。

张斌:甲的行为本质明显区别于正常民间借贷。

第一,正常民间借贷主体是平等的民事主体,双方在法律地位上不存在职务上的管理、制约等特殊关系。而本案中,甲与其放贷的商人具有行政管理与被管理关系,甲的职权能对“借钱”的商人产生制约,双方并非平等的民事主体。具体而言,甲担任C区环保局局长时,负责辖区内环境保护工作的全面管理和监督,对辖区内企业的相关环保工作具有直接的主管职权。当时乙在C区经办的企业受到过甲对其环保监管方面的帮助,甲正是基于此以“放贷收息”为名向乙索取高额“利息”。甲在离开环保局局长岗位后到科委任职,科委主要负责辖区科技政策制定、创新资源统筹、科研项目管理、科技成果转化、科技企业服务等,可以通过高新技术企业认定、研发补贴申报等方面为企业降低成本,可以为企业提供技术、资金、人才等支持,还可以通过标准制定,监管规范企业行为,这些权责均可能对其放贷的企业生产发展产生影响。所以,甲在任不同职务期间,与其所放贷的商人之间都为行政管理关系,而非平等民事主体关系。

第二,正常民间借贷中,双方系基于真实意思表示形成债权债务关系,借款人有真实的资金需求,出借人目的是通过出借钱款获取合法利息收益,由此产生的经济利益是正当的。本案中,“借钱”的商人资金充裕,没有真实资金需求,甲明知对方无资金需求,主动提出出借钱款,这些商人接受钱款并支付高息系考虑到其职权可能对公司产生影响而非自愿,这一点也不同于正常民间借贷。

第三,正常的民间借贷行为,借贷双方通过平时交往通常建立了较为稳固的信任关系,且平时也可能存在资金往来情况。本案中,甲与其放贷的商人之间除了平时仅有的工作上的联系之外,基本没有其他私人交往,在甲突然提出“高息放贷”之前,双方平时也无经济往来,这也是异常的。

第四,正常民间借贷中,出借人通常需要承受市场风险,本息能否顺利收回存在一定的不确定性。本案中,甲精心挑选其行政管理对象中资金实力雄厚的商人“放贷”,进而获取高额“利息”,几乎不存在市场风险,且除了案发时尚未到期的借款以外,其他利息已经全部兑现,这种行为模式明显不同于正常的民间借贷。

有观点认为,即便甲以“放贷收息”方式向辖区多名商人收取“利息”的行为不妥,也应认定为违反廉洁纪律而非受贿犯罪,如何看待这种观点?

张凯:本案中,甲曾利用担任C区环保局局长的职务便利为乙提供过帮助,尽管当时乙并未提出请托,也未与甲就行受贿有过约定,但根据2016年“两高”《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》相关规定,履职时未被请托,但事后基于该履职事由收受他人财物的,应当认定为“为他人谋取利益”,构成犯罪的,应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚。因此甲以“放贷收息”方式向乙收取“利息”构成受贿没有争议。但对于丙、丁等商人而言,甲尚未利用职权为他们谋取利益,其行为应如何定性产生了争议。

第一种意见认为,2018年《中国共产党纪律处分条例》第九十条规定,“借用管理和服务对象的钱款、住房、车辆等,影响公正执行公务,情节较重的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。通过民间借贷等金融活动获取大额回报,影响公正执行公务的,依照前款规定处理。”甲向丙、丁等商人“高息放贷”,但未为这些人谋取过利益,即便其行为不妥,也不过是作为党员领导干部通过民间借贷获取大额回报的违纪行为,不构成受贿。第二种意见认为,《中华人民共和国刑法》第三百八十五条规定,“国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。”根据刑法规定,索贿并不需要具备谋利事项,甲作为国家工作人员,利用其担任C区环保局局长、科委主任等职务便利,通过“放贷收息”方式向辖区内具有行政管理关系的丙、丁等多名商人索取财物,应依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚。

我们赞同第二种意见。对甲的行为需综合全案证据和事实来分析。

第一,从主观故意来看。通过民间借贷方式获取大额回报的违纪行为主观上是以借贷方式获取大额回报,而非以职权或者职务上的影响相要挟、做交换。甲作为党员干部、国家工作人员,明知自己的职权能制约和影响丙、丁等商人的公司生产经营,仍以放贷为名收取高额“利息”,本质是以权谋私,是一种权钱交易的主观故意心态。

第二,从是否具有真实资金需求来看。通过民间借贷方式获取大额回报的违纪行为,可能存在借贷利率高、借贷对象为管理服务对象等特殊情况,但借款方的确存在真实资金需求,借贷关系是真实的。而本案中,丙、丁等商人本身资金实力雄厚,根本没有资金需求,其中有人甚至在甲一开始提出“高息放贷”时表示拒绝。甲明知这些商人没有资金需求,仍单方面提出出借钱款并强制缔约,据此获得高额“利息”。

第三,从获取回报的性质来看,通过民间借贷方式获取大额回报的违纪行为,实质是以民间借贷方式从事营利活动,是通过出借资金获取利息,本质是“钱生钱”。而甲的行为,其真实的对价是手中的公权力,通过职权形成的威慑力达成利益输送,本质是“权换钱”。

第四,从社会危害性来看。通过民间借贷方式获取大额回报的违纪行为,可能影响公正执行公务,相比受贿罪其社会危害性相对较小,将其作为违纪行为予以规制,主要是为了防止潜在的廉洁风险。而甲强制与无资金需求的管理服务对象缔约放贷,甚至在有人明确表示拒绝后,还“讨价还价”降低利率,其行为则严重损害了国家工作人员职务行为的廉洁性,扭曲了公权力的运行规则,其行为的严重后果和恶劣影响远超违纪行为。

综上,甲利用其担任C区环保局局长以及C区科委主任等职务上的便利,挑选在C区经办生产型企业且资金实力雄厚的商人,明知对方无资金需求,仍主动提出出借钱款并约定高额利率,进而获取高额“利息”,系以“放贷收息”为名的索贿,构成受贿罪。

甲收取的“利息”是否应全部计入犯罪数额,是否需扣除当地民间借贷利率对应的利息部分?商人庚尚未支付的“利息”是否应计入甲的犯罪数额?

谢斌:判断甲收取的“利息”是否应扣除当地民间借贷利率对应的正常利息部分,关键在于判断甲的行为本质。甲的行为既已排除正常民间借贷的可能,即便其收取的“利息”未高于法律保护的利率上限,也不能用民间借贷的标准加以评判。甲和其放贷对象存在管理与被管理、制约与被制约等关系,放贷只是掩盖其受贿的手段,实质上是索贿,对其出借款项所收“利息”应作整体否定性评价。因此,其收取的“利息”不存在扣除合理利息部分的法律基础,而应全部计入受贿数额。

甲已实际收取的235万元“利息”无疑属于受贿既遂,乙、丙、丁等人已将钱款交付,甲也实际控制了这些款项,符合犯罪既遂的要件。甲向庚出借140万元后因被审查调查尚未收取“利息”,应认定为犯罪未遂,理由如下:

从犯罪构成看,甲利用职务上的便利主动向庚出借款项并约定利率,庚迫于甲的职权影响接受,双方已就具体数额约定一致,甲这种以借贷之名行索贿之实的行为,严重损害了国家工作人员职务行为的廉洁性,符合受贿罪的本质特征。

从犯罪形态看,甲因被审查调查导致无法按约定收取“利息”,犯罪目的未能实现,属于因犯罪人意志以外的原因而未得逞,但甲已经着手实施犯罪行为,具备了相应的犯罪故意,只是由于客观因素使其犯罪行为无法继续推进,系犯罪未遂。从社会危害性来看,虽然甲未实际收取这部分“利息”,但其行为已经损害了国家工作人员职务行为的廉洁性。按照犯罪未遂处理,既符合司法实践认定的一贯标准,亦能对潜在的违法犯罪行为形成有力震慑。

综上所述,甲通过“放贷收息”的方式构成受贿罪的犯罪数额为277万元,其中既遂部分235万元,未遂部分42万元。

- 2025-04-22新视野 | 作风问题本质上是党性问题

- 2025-04-22加强易地扶贫搬迁后续扶持工作监督检查 让搬迁群众稳得住能致富

- 2025-04-22高质量发展践悟 | 推动夯实粮食安全根基

- 2025-04-22广安观潮 | 持续增强基层干部群众减负获得感

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号