【诗和远方】 春笺里的有趣灵魂

文\周奉真

核心提示

当第一缕春风拂过柳梢,古人的笔尖便蘸满了灵气。那些跃然纸上的春日诗行,恰似缀满星辰的夜河,既有“春种一粒粟”的质朴期盼,又含“春风得意马蹄疾”的飞扬神采。在这些流淌着墨香的春笺里,我们触摸到的不仅是季节的脉搏,更是千年文脉中生生不息的有趣灵魂。那些被春风唤醒的文字,时而如新燕衔泥般轻盈灵动,时而似老僧入定般沉郁顿挫,在时空长河里编织出永不褪色的春日图腾。

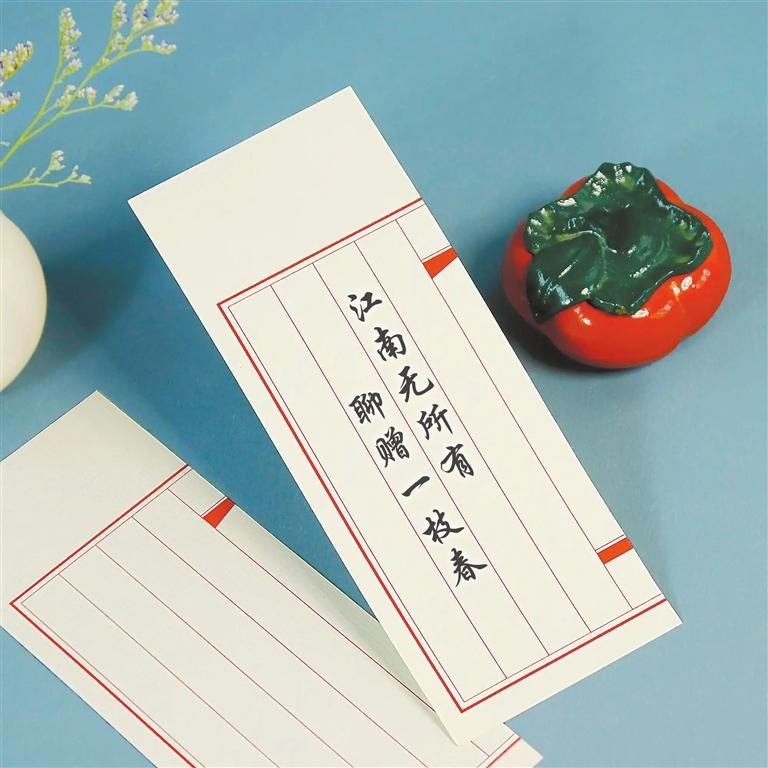

且看陆凯在《赠范晔诗》中折梅寄友的浪漫:“江南无所有,聊赠一枝春。”驿使的蹄声还在山径上回荡,陇头人案头的梅花已悄然舒展瓣瓣心事。这枝穿越风雪的春信,把江南的烟雨酿成醇酒,让“江南无所有”的谦辞化作金石相击的清响。而宋代尼姑拈梅悟道的刹那,“春在枝头已十分”的禅机,恰似蜻蜓点破春水,让寻觅千年的执念化作枝头俏跃的雀儿。这般以梅寄情的雅趣,早在南北朝时期便已蔚然成风。据《荆楚岁时记》记载,当时文人雅士常以“折梅逢驿使,寄与陇头人”为风雅,梅枝承载的不仅是相思,更是士大夫阶层对精神共鸣的永恒追寻。那些被驿使快马加鞭送往远方的梅枝,恰似一管穿越时空的狼毫,在历史宣纸上晕染出跨越千年的水墨长卷。

诗人们总擅用奇思捕捉春的精灵。叶绍翁笔下“一枝红杏出墙来”,让固执的春色撞碎了园墙的桎梏,那翻飞的红瓣分明是挣脱牢笼的蝶翼。韩愈描摹“草色遥看近却无”时,定是蹲在雨后的青石板上,看草芽像顽童捉迷藏般时隐时现,将早春的羞涩写得活灵活现。这般虚实相生的笔法,让春意成了可触可感的精灵,在字里行间蹦跳嬉戏。遥想当年,白居易在钱塘湖畔踏青,见“乱花渐欲迷人眼”,定会与韩愈相视而笑——两位诗人对春的观察,一个热烈如火,一个含蓄如水,恰似太极阴阳般相生相济。而杜甫笔下“迟日江山丽,春风花草香”的闲适,又与王维“月出惊山鸟,时鸣春涧中”的禅意形成奇妙呼应,共同构建起唐人春日审美的多元宇宙。

边塞诗人岑参的幽默感简直要破纸而出:“道傍榆荚仍似钱”,硬是把榆钱说成盛唐流通的货币,让漫天飞絮都成了叮当作响的铜钱雨。而孟浩然“花落知多少”的轻叹,恰似顽童向空中抛出的绣球,引得千年后的我们仍在猜测:是该为落红伤怀,还是为春泥鼓掌?这种举重若轻的智慧,让春愁都染上了三分俏皮。遥想岑参驻守凉州时,面对“火山五月行人少”的荒凉,却能从榆荚钱币的奇喻中提炼出盛唐气象,这般苦中作乐的豁达,恰似敦煌壁画中反弹琵琶的飞天,在绝境中舞出生命的华章。而孟浩然隐居鹿门山时,观“夜来风雨声”的闲适,实则暗含着“坐观垂钓者,徒有羡鱼情”的仕途隐痛,在春愁的咏叹中平添了士大夫特有的精神张力。

李煜把亡国之痛揉进“一江春水向东流”,让绵绵愁思化作脱缰野马,在历史长河里踏出永恒的蹄印。张旭登山时那句“纵使晴明无雨色”,倒像是老顽童在云雾中眨眼:看似晴好的天气,怎知山巅藏着沁凉的惊喜?这般充满禅机的幽默,让哲思也有了清泉般的灵动。南唐后主李煜的春愁,实则是用血泪浇灌的文学奇观。当他写下“林花谢了春红,太匆匆”时,案头的金猊炉正升起龙涎香的袅袅青烟,而窗外凋零的棠梨花,每一片花瓣都映照着故国沦丧的暗影。这种将个人悲剧升华为普世哀愁的笔法,与张旭“桃花尽日随流水”的隐逸形成鲜明对比——前者是帝王视角的春日挽歌,后者是隐士眼中的山水清音,共同构成了五代文人春日书写的双重变奏。

最动人的当数那些与春神捉迷藏的童趣诗篇。于良史“掬水月在手”的瞬间,仿佛看见诗人掬起一泓月光,让整个春夜都盛在掌纹里流转。戴叔伦笔下“半夜鲤鱼来上滩”,则把春汛写成鱼群奏响的夜曲,泼剌的水声里藏着万物生长的密码。这些诗句如同春日溪流中的卵石,被时光打磨得温润可爱。追溯童趣诗的源头,王维的“来日绮窗前,寒梅著花未”已见端倪,游子对故园梅花的牵挂,实则是将童真般的记忆封存在时光琥珀中。至宋代杨万里,这种天真烂漫更臻化境:“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”,金黄的菜花与斑斓的蝶影交织成流动的油画,让读者仿佛听见孩童银铃般的笑声穿透千年时空。而范成大在《四时田园杂兴》中记录的“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”,则将农耕文明中的春日童趣,升华为生命传承的生动注脚。

重读这些春日诗笺,恍然惊觉:原来最隽永的春色,不在雕梁画栋的园林,而在诗人灵动的眸光里;最动人的春意,不在姹紫嫣红的花丛,而在文字跃动的脉搏中。当千年后的我们轻叩这些诗行,便能听见春神在竹简绢帛上翩然起舞的跫音。那些被春风浸润的文字,在虚实相生间构建起中国人独特的精神原乡。从《诗经》“春日载阳,有鸣仓庚”的质朴咏叹,到纳兰性德“桃花羞作无情死,感激东风”的痴情告白,春的意象始终承载着华夏文明最深邃的生命哲思。当我们站在人工智能勃兴的21世纪,回望这些穿越千年的春笺,恰似北斗七星般永恒闪烁。

- 2024-12-11实体书店探索更多新业态

- 2024-11-08网文大咖读书分享会 揭秘天蚕土豆的写作技巧与逐梦心路

- 2024-11-08长篇报告文学《齐风淄火》聚焦淄博齐文化

- 2024-11-06与时间赛跑 科技助力古籍“藏”与“用”

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号